在官方的間接干預下,在上海屹立20年、成為一代人精神地標的獨立書店季風書園關閉。1月31日,端傳媒在書店現場,記錄下它生命中最後的12小時,和來這裏表明立場的人們。

在歷經了兩百多天的漫長告別後,這家曾在上海屹立20年的季風書園,走到最後一天,晚上購書讀者越來越多,隊伍已經又從收銀台排到了咖啡區。 攝影:牟芝穎

在歷經了兩百多天的漫長告別後,這家曾在上海屹立20年的季風書園,走到最後一天,晚上購書讀者越來越多,隊伍已經又從收銀台排到了咖啡區。 攝影:牟芝穎

「我期待一個完美的葬禮」。這是嚴搏非留給他親手創辦的季風書園的話。

從2017年4月預告了自己的死亡開始,在歷經了兩百多天的漫長告別後,這家曾在上海屹立20年、被奉為這座城市思想地標的季風書園,在這一天,走到了生命的盡頭。

關店的原因頗有些荒唐。季風書園在上海的兩家店鋪,一家總店租約到期、不獲續約,計劃搬遷時卻因為可能的新房東都「接到通知」不願出租店面,而無處容身;另一家社區分店因為與咖啡館聯合經營,因違反「無證售書」規定被查,但正式向官方申請「圖書經營許可證」又不獲批,因而被強行執法關閉。有錢投入,沒有清晰的明令禁止,但遇到的種種阻撓,令書店就是開不下去。

季風由此,從一個曾在上海開過8家分店的著名獨立書店,走到最終落幕的一天。1月31日,是這場漫長葬禮的最後一刻。端傳媒在書店現場,記錄下它生命中最後的12小時。

這一天以尋常的樣貌開始:早上9點前,季風書園的工作人員陸續來到了書店門口。一位店員按下白色按鈕後,鐵門緩緩升起。店員們一如往常地換工裝、開電腦、簽到打卡,然後照常開燈。燈光一下子照亮了整個空間。這一天晚上,燈光比平時多延續了1個小時,然後徹底熄滅了。

這一天,很多很多的讀者來了,與書店牌匾和祝福牆合影留念。他們在這裏留下笑聲、哭聲、歡呼聲,還有店員們自嘲的「夢破碎的聲音」。對很多人來說,消失在寒冬中的,不僅是季風書園本身,還有這裏的集體回憶,這回憶中包含的有關公共場域的理想、人文精神的真義。

當它最終消失時,他們幾乎覺得,它構成過一個時代。

季風吹進來

10:00 a.m.

「今天書架上的書快沒了,讀者來了該怎麼辦?」面對空蕩蕩的書架,店員倪老師對同事說。她是季風的老員工,曾為季風服務了19年。因為資歷深,大家都叫她一聲「倪老師」。

「不用擔心,庫存不少,」負責書店圖書出入庫工作的李曄答覆她,「就是不知道今天會來多少人。」

像往常一樣,早上剛開門營業時,800多平米的書店,人並不多,在季風五大圖書區內,總共站着十幾位顧客。空空的書店裏最醒目的,就是那面貼滿了白色留言條的玻璃牆。

10分鐘後,走進一對父子,徑直走向了這面玻璃牆,開始拍照。

「最後一天,特意帶孩子過來看下。」父親說,他們在這買了很多年書,很欣賞季風的人文氛圍。

孩子身高漸漸抵到父親腰部位,好奇地問:「什麼是人文?」

「人文就是叫你如何做人。」

2017年4月23日,季風書園關閉的消息一經傳播,讀者們從四面八方趕來。他們領取書店提供的便籤條,寫上祝福,貼在有藍色襯底的玻璃牆上。季風書園暫別倒計時於2018年1月31日變成了00。攝影:牟芝穎

2017年4月21日,季風書園傳出約一年後將會關店的消息。曾經的讀者們抓緊時間,從四面八方趕來。除了買書、讀書,他們還領取書店提供的便籤條,寫祝福,貼在有藍色襯底的玻璃牆上。這面玻璃牆成了季風過去近一年來,最引人注目的焦點。它的頂端貼着一句話,恰到好處地收攏起留言:「如果有一天,我不得不離開這裏,那些閃耀的思想,請最後一次回到我的腳下。」

玻璃牆旁邊的倒計時牌,從「第283天」開始,一天一天,倒數到了「第000天」。

這是季風總經理于淼提出的「天鵝計劃」——他希望在書店走向終結的最後時刻,請讀者用這種方式表達告別,也見證告別。告別的儀式不止如此,在確定關閉之後,書店還策劃了「季風時代二十年」紀念活動,計劃舉辦20個人文主題的講座,對應過去20年每一年的流行思潮和社會問題。

它們依次談論鄧小平、網絡文學、中國階層分層、司法體制改革、環保運動、辛亥革命、女權、科幻、21世紀全球困境等等議題,其中由學者秦暉和雷頤主講的兩場,被官方要求取消。

季風的創始人嚴搏非說,他希望季風的告別,「是一場美的、優雅的、有尊嚴的告別」。

就像季風的開始。

「萬物皆有裂痕,但是季風吹進來。」

1997年,曾在上海社會科學院工作、研究科學哲學史和中國近代思想史的嚴搏非告別體制,與硃紅、何平合資,在上海陝西路地鐵站內,租下了一間40平米的小店。一家有8000多冊圖書的季風書店破土而出。

「萬物皆有裂痕,但是季風吹進來。」在一篇採訪中,上海學者王曉漁把科恩Anthem的歌詞演繹成這樣一句,送給季風書店。

正像是嚴搏非的心情。在2013年一次與北京萬聖書園的創始人劉蘇里的對談中(發表在《號外》雜誌),他談到,若不是因為八十年代與1989的劇烈變故,自己不會想要開獨立書店。

「如果不是八十年代末那場變動,你會開書店嗎?這是一件很可疑的事。」嚴搏非當時問道。

「百分之七八十不太可能。」劉蘇里答。

「我也不會。」嚴搏非覺得,在那場民主運動失敗後的90年代,中國大陸突然冒出一批此前與書店完全無關的人辦書店,是一種「自然的過程」——「你是這樣一個人,就會這樣去選擇。」嚴搏非說。

彷彿是迴應時代留下的傷痕與幻滅,整個1990年代,中國大陸的知識分子們不約而同地辦起了獨立書店。貴州的西西弗書社(西西弗書店前身)、北京的萬聖書園、北京風入松書店書店、上海季風書園、南京先鋒書店、廣州的學而優書店……它們在中國大陸像雨後春筍般拔地生長。

他們希望以辦書店的方式抵抗平庸,在悶聲發大財的時代,撐起一方公共空間——「自由世界的基石」,也與新華書店這樣的正統建制秩序對抗,為知識分子創造一個民間討論的思想場所。

1997年創辦的季風書園,很快成了上海知識分子與青年人流連忘返之地,大家在季風暢談哲學、歷史、空間,關切時局。私下裏,嚴搏非也經常舉辦飯局,邀請知識圈、學術界、媒體圈的人一起加入。「隱隱地,大家形成了這樣的共同體,」上海財經大學經濟學院講師梁捷對端傳媒說。

2005年前後,在一次知識分子的飯局上,彼時還在上海復旦大學攻讀博士的梁捷結識了嚴搏非。第一眼看到嚴搏非後,梁捷覺得,他就是一個「挺普通的人」,但「特別有學者氣質」,深入瞭解後,他又發現這個城中著名的書店老闆「完全不是一個商人」,「他把自己看作知識分子的一員」。

梁捷曾經帶着自己創辦的純公益雜誌《讀品》來找嚴搏非,希望能借助季風陝西南路店的咖啡長廊舉辦「讀品沙龍」,暢談哲學、公共議題。嚴搏非馬上答應了,「他對年輕人非常支持,」梁捷回憶,對於有理想的青年知識分子,嚴搏非會不遺餘力提供幫助。

梁捷對端傳媒回憶,但嚴搏非不是一個在財務管理上足夠精明的人,「所以,到了2008年,他遭遇了那樣的一個困境。」

2008年是季風書園在上海遭遇的第一個生死攸關時刻。那時,他們遭遇了獨立書店的經營難題。

困頓的迴響

11:10 a.m.

一過11點,季風書園的人流增多起來。過去20年的老主顧忻老先生也來了。

70多歲的忻老,聲音洪亮,說起話來一副學者氣派。他曾是上海本地一間高校的院長,從事城市經濟研究,他常來季風書園一期期地找《書屋》雜誌。最後一天,他還是在角落找到了一摞《書屋》雜誌,抱起來去付錢。

這本以「讀書人的心靈家園」、「思索者精神領地」為標榜的雜誌,自1995年創刊以來,忻老就一直堅持購買、閱讀。「這本雜誌其他地方買不到,只有季風有。」

聽聞書店要關門,忻老覺得費解:「目前(在)上海季風這樣的書店是沒有的。」

「這樣的書店」是怎樣的書店?忻老解釋:「兼容並包,古今中外、各個流派的書都能找到,有些書在新華書店找不到,在這裏是可以找到的。」他說着嘆了口氣,「關掉很可惜啊。」

季風的最後三天,忻老每天都來,也親眼目睹了1月30日晚讀者在黑暗中告別季風的盛況。

忻老記得,這晚季風被強制停電、停水,原本這天要舉行讀者告別會,但在官方干擾下取消。300多位讀者依然到了現場,忻老也在,他看着大家拿出手機熒幕和手機電筒,照亮了書店,然後一起唱歌、跳舞、彈琴,爆發出陣陣歡呼和掌聲。「那些光就像是螢火蟲,很壯觀。」他說。

「馬克思當年認為最黑暗的時代是出版不自由,他寫文章針對普魯士的出版限制,西方爭取了十幾二十年實現了出版自由,我們現在差遠了。」忻老說。

「那些光就像是螢火蟲,很壯觀。」他說。

季風書園的最後一天,不少讀者都在書店內拍照留念。攝影:牟芝穎

在這場漫長的告別儀式中,季風遭遇了不少「匪夷所思」,停水停電只是一個縮影。

比如1月30日,上海當局聽說讀者要自發給季風書園辦告別會,提前了一天就有至少10名警察、2只警犬出現在上海圖書館地鐵口,盯着正對面的季風書園。當天下午5點過後,書店總經理助理沈樂慧接到了一張《設備檢修通知》——通知說,有關部門將在5點半,也就是不到半小時後,對季風強制實行停電、停水。這份所謂的「通知」倉促到未來得及蓋上公章。

來自當局的干擾是季風最終死亡的直接原因,但不是季風唯一的困境。

在2003年之後,季風的經營狀況由鼎盛時期開始回落,從當時每天銷售量4萬元到今天關店之前的每天1萬元,書店已經苦苦支撐了相當長時間。實體店鋪租金上漲、網絡時代紙本載體面臨重重挑戰,加之價值觀大規模的退潮和庸俗化,依附實體商鋪、傳統紙本、尤其強調人文思想的獨立書店幾乎與時代大勢相悖,在一波波衝擊下,尤其是2008年之後,獨立書店開始走向分化、面臨急劇收縮的困境,甚至是死亡的威脅。

在租金一次次上漲後,2008年,昔日強盛的季風書園走到了誕生以來第一個命運攸關的時刻。當時,書店陝西南路店的租約到期。對於嚴搏非來說,這家店意義不凡,季風的影響力是在這裏確認下來的:它從規模、銷售以及承載的思想文化類圖書品種,都顯現出季風鮮明的辨識度。

然而,書店產權管理者上海地鐵公司要求加價,租金漲到了這家旗艦店幾乎的所有銷售額,季風完全無力承受。在季風20年紀念刊物《風的迴響》中,嚴搏非也承認,當時地鐵公司要求的價格並不過分,那是當時上海淮海路地鐵商鋪的正常價格。

為了說服地鐵公司,嚴搏非當時準備了詳盡的、講述季風過去10年與地鐵成長的歷史,希望以季風為地鐵帶來的許多正面及外延的價值爭取到原價續約。但沒有成功。

2008年末租約就要到期,所有人都覺得關閉這家季風最重要的分店已成定局時,戲劇性的轉變發生了。

2008年9月10日,上海《文匯報》頭版發表了一篇長文《「季風」將吹向何處?》,表達了對這家危在旦夕的書店的同情。這篇長文,直接將季風書店能否被留下的問題,變成一個公共議題,相關的激烈討論席捲而來。用嚴搏非的話說,「幾乎一夜之間,全上海的媒體都動員起來了」。

青年人幾乎打算要用連署靜坐的方式,在地鐵站聲援季風書店了。「坐而清談的時間太多了,這次讓我們知行合一來捍衛自己的生存環境吧!」網絡連署的發起人,同時也是季風老讀者的「小轉鈴」(網名)在豆瓣上敲下了一首詩,引來了無數的跟帖和1500多人的連署。

最終,「靜坐」一事被嚴搏非攔下,他不希望讓事件政治化。10年後回看,當時要為保衛季風而靜坐的年輕人,顯得不可想象:「這些富足中長大的青年是『自然正義』的,他們沒有對官方的恐懼,也沒有當今社會普遍的犬儒和世故。」嚴搏非在《風的迴響》中寫道。

今天看來更不可想象的是,體制內的官員也發聲了。在看到《文匯報》的頭版報道當天,上海新聞出版局一位上任不久的新局長,召開了一場緊急會議,決定為季風書店的經營發聲支援。

最後,在媒體圈、青年學生、體制內官員的共同呼籲下,由時任上海市委書記俞正聲寫下批示,讓季風書店終得以與地鐵公司以原價續租3年,租約風波有了一個皆大歡喜的結局。

又經過10年風雨,2018年,季風再遇困厄,這一次世勢已經大為不同,而它再難為繼。

浮標沉沒了

12:00 a.m.- 3:00 p.m.

志願者們給忙碌的店員送來午餐。這時,店員牟芝穎正在一個角落清點徽章。

過去幾個月,季風書園自制了徽章和二十週年紀念手賬作為暫別的信物。牟芝穎說,季風書園希望在這次告別後,讀者能憑藉信物與它他日重逢。她從500多個徽章中拿出100多個,發給在場的讀者。另外425個早早地被預定好了,並在這幾天寄給了全國各地的讀者。

1989年出生的牟芝穎來自浙江台州,在上海讀高中時就留意到了季風書店。她說自己是被店內的人文講座吸引進來的。「在這裏,你聽得到有關書背後的生動故事」,牟芝穎說。從那以後的整整10年,她持續關注着這家書店,經常在書店參加講座活動。

2017年2月27日,她在網上看到季風的一門人文講堂課從2999元,驟然降至199元,「我覺得這個改動特別大」,便去打聽。彼時,季風書店內的工作人員悄悄告訴牟芝穎:書店快要關了。

牟芝穎很震驚。她說過去10年,自己目睹上海的民營書店越來越少,在聽到季風這家經營了20年的書店也行將就木時,覺得難以接受,「本來就剩這一個了!」即將碩士畢業的她當即決定,一畢業就來季風應聘,陪這個她關注了10年的書店,走完這最後一程。

午餐時間過後,書店門口開始圍滿人。

戴着藍色帽子的吳老先生站在店門口。他今年84歲,特地趕來與季風告別。

「我家差不多有8成書是在這裏買的,」吳老先生說。2017年10月,他聽說書店要關門的消息,沒有在意。到了今年1月份,路過季風的時候發現這裏的書不多了,才意識到這個消息是真的。最近半個月,老人來了4次,「可惜就要關了」。

他看到旁邊有季風的店員,一把抓住。

「書店還能留下嗎?還有可能嗎?」

「我們無能為力了。」店員說。

「書店關門太可惜了,你們要給李強(現任上海市委書記)上書啊,他還是開明的。」

店員擺擺頭:「我們努力過了,沒有音信。」

老人家強調說:「一次不行,就再試試,要有毅力!」

書店負責人于淼也來了,還帶來一個名叫王永智的客人,他們笑着談論的,是在店外遇到的很多便衣警察。

季風書園原定關店時間到,讀者久久不願離去,志願者疏導,有序撤離。保安和警察陸續進入店內,提醒滯留讀者儘快結賬離店。攝影:牟芝穎

王永智,更為人熟知的名字是「王五四」,一個近年在中國社交平臺上鍼砭時弊的活躍時評人,文章由於一針見血,常以光速被轉,廣為流傳,而後秒速被刪。季風要關門的消息,最早被大衆知道,就是從王五四的一篇名為《剛拆了青樓,又關了書店》的文章中流傳出來的。

在那篇文章中,王五四說:「上海季風書園(上海圖書館店)因為某些看上去合情合理但實際上不可描述的原因不得不關門了,這真是一個令人悲傷的消息。」同一天,季風書園在其官方微信號公佈了將要關門的消息,但隨後,連這條消息也遭到刪除。

2012年到2013年這段與上海官方的「蜜月期」,某種程度上是嚴搏非徹底退出季風換來的。

于淼曾一直試圖挽救季風。今年46歲的他,在2012年季風面臨嚴峻商業壓力的情況下,注資300萬,從嚴搏非手中接下了書店。他曾有豐富的公益和商業經驗,與嚴搏非彼此信任,他們都覺得,書店通過拓展不一樣的客羣,可以繼續生存下去。

于淼首先把季風的定位,由此前較為純粹地面向知識分子銷售書籍,變為向更廣闊的公共空間延伸。「書店提供的是一種知識,一種觀念,是思想。」于淼說。在承襲嚴搏非專業的選書風格時,于淼也開始辦更多的講座,舉行更多讀書活動,話題更廣,種類更多,吸引更多外延人羣。此後的季風,不僅是知識分子圈的精神家園,而更逐漸成了上海市民的一個公共空間。

從做公益開始,于淼就一直堅信,要通過民間組織的努力去彌合政府和民間斷層,消除誤解。因此,他並不抗拒與政府合作。剛剛接手季風時,上海官方的宣傳部門還幫忙讓他以較低的租金租下了上海圖書館店。2013年,季風在官方的扶持下,還得到了資金,與在上海書展亮相的機會。

于淼對端傳媒回憶,幾年後他才知道,2012年之前,大環境已經不像2008年那麼友好;而2012年到2013年這段與上海官方的「蜜月期」,某種程度上是嚴搏非徹底退出季風換來的。「當時要求嚴老師不能站在前台」,于淼說,此後嚴搏非真的不再代表季風發言,「真的沒有站在前台。」

好景不長。也許是官方發現于淼主持的季風,並沒有令人放心,也許是隨着舉辦活動越來越多,書店的立場越來越顯著,官方開始感到警惕,書店一些正當的權益也開始遭到剝奪。

從2014年開始,季風的在上海書展的攤位開始變小,到了2015年季風再次申請參加書展時候,就遭到了明確拒絕。過去媒體常常報道季風的活動,也遭到了禁止。「這些都是信號。」于淼說。

但于淼並不打算妥協,從來都沒想過把季風發展成商業書店的他,只希望做一家自己喜歡的書店,能自由地呈現自己的主張。于淼強調,並不是說季風需要有明確的對抗性,但如果自由呈現也無法實現的話,就違背了他的初衷。他辦了更多的活動,繼續讓季風轉型成公共空間,「不斷醞釀,不斷發酵」,將季風的公共性推到了如今的高潮狀態。

影響到生存,且不可抗拒的強大壓力,始於2016年底。

當時,于淼一位上海某社區開咖啡店的朋友,向他提議,可以在咖啡店加入「書」的元素。「這當然很好,」于淼對端傳媒說,他當時正希望季風書店朝着社區貼近。

兩人一拍即合,季風為這家咖啡廳提供了近2千冊圖書,並聯合掛牌舉辦講座。這個思想交流的人際空間開始吸引了越來越多的人,但經營了兩個月後,它被官方叫停。

2017年3月16日,于淼發出了一條微博:「在市內文化執法總隊和公安部門的聯合執法下,我們試行兩月的季風浦東社區店終於宣佈夭折。」當時,于淼屢次申請圖書經營證不獲批准,而官方同時以社區店「無證售書、突破法律底線」為名強制要求關店、罰款。

同一個時間,季風書園的總店上海圖書館店租約到期,房東堅持不再續約,于淼必須開始為季風找新店。他遍尋上海各處,也不乏主動上門來邀請進駐的人,但每一次都是雙方談妥意向之後,第二天對方就打來電話說抱歉,說接到通知,無法出租給季風。

偌大的上海城,季風真的沒有找到容身之地。租約到期,關門結業。王曉漁在接受採訪時說,季風的消失就像一個浮標,反映時代的指針。它部分和市場有關,部分和時局有關。

死亡的立場

7:30 p.m.

書店創始人嚴搏非來了。他待在辦公區,和工作人員以及志願者溝通終場事宜。偶爾有一兩個讀者拿着書找到他,請他簽名、合影。

書店的忠實讀者沈浚哲也來了,捧着一本許紀霖所著的《家國天下》來找他簽名。

「我不是這本書的作者,不大好吧。」嚴搏非笑着說。

最後的告別時刻近了。

民謠歌手莫染、荷馬來了,于淼讓出座位給他們。他們唱起一支《光陰的故事》,「流水它帶走光陰的故事改變了我們,就在那多愁善感而初次回憶的青春」,全場的讀者一起加入合唱。

一位讀者打趣說:「老闆沒位坐了,倒像個書友了」。

「店要關了,老闆沒了!」于淼順勢作答。

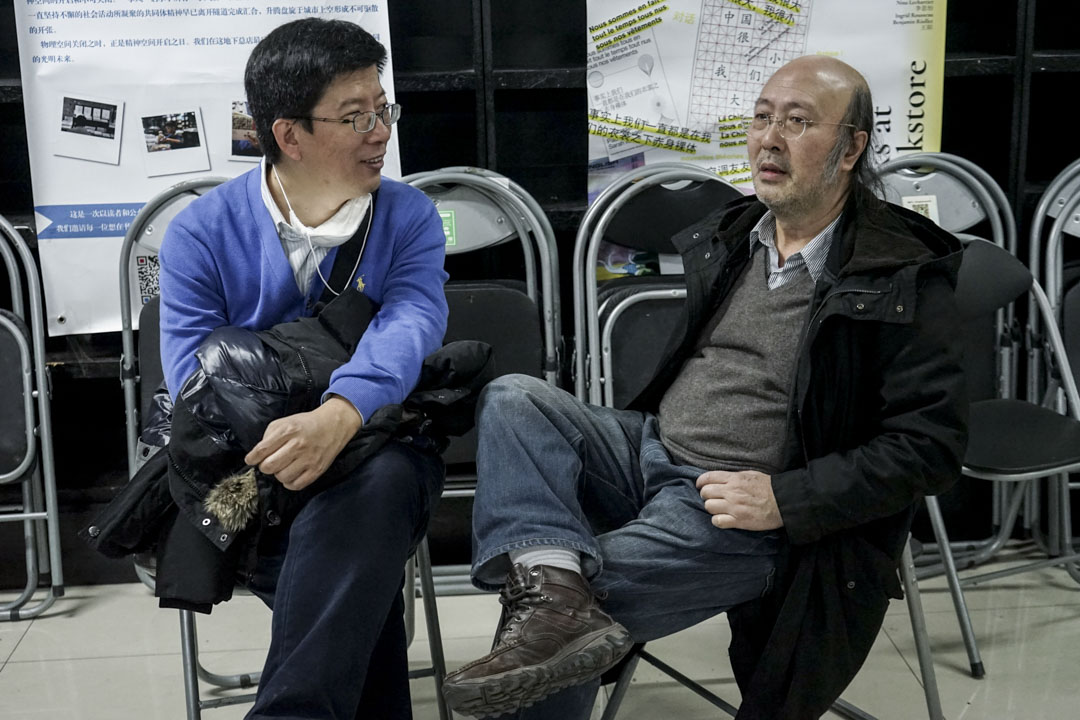

季風書園創始人嚴搏非與讀者。攝影:牟芝穎

劉蘇里用「5個獨立」詮釋獨立書店的內涵:獨立於政治、獨立於權威、獨立於市場、獨立於讀者、獨立於自己。

在距離死亡還有43天的時候,于淼請來了劉蘇里、嚴搏非和西西弗書店的創始人薛野,啓動了一場關於獨立書店生與死的討論。那個晚上,他們三人回顧各自開書店的經過,探討獨立書店的內涵,尋找它們的生存路徑,主題的名字就是:「獨立書店生存有時,榮耀有時,犧牲有時」。

劉蘇里用「5個獨立」詮釋獨立書店的內涵:獨立於政治、獨立於權威、獨立於市場、獨立於讀者、獨立於自己。他在談論獨立書店時,多次引用兩個例子:菲茨傑拉德的小說裏提到了一家老巫書店,生意並不怎麼好,但一本《洛麗塔》被訂購了400本。「一種書,一個書店,要開到什麼時候纔可以賣到400本?」劉蘇里自問自答:「因為預定過程中,傳說這本書要禁掉。」另一個,是劉易斯寫在《書店的燈光》中的一個作者。他寫了一本書,結果被全球追殺,東躲西藏,很多國家都在保護他。然而,即使是美國的連鎖大書店都沒有賣這部作品時時,美國的獨立書店率先開始賣這本書,不僅賣,還在店內大聲朗誦它。

劉蘇里說自己此次來季風,是為「致敬」這一家城市的精神地標,而不是祭奠這家書店。

「西方有西方獨立書店的定義,我們有我們的定義,」劉蘇里說,季風書園「就是我們這個時代獨立書店的典型」。「歷史的邏輯總是要在某些事物上呈現出來,或者某些人身上呈現出來。」劉蘇里覺得,季風書園就是這個時代的邏輯,它的生和死都是時代精神的展現。

西西弗書店的薛野則認為,季風的死亡肯定是重要的死亡事件,而季風的告別也不亞於莎士比亞的一場歷史劇,「任何一個不來參與到這場告別的人就不能在中國被稱為讀書人。」薛野甚至說,「季風給了他們一個機會來表明自己是誰,表明自己的立場」。

嚴搏非最後發言,他說,希望季風書園的命運,不會成為中國獨立書店的普遍命運。

相信未來……嗎?

9:00 p.m. – 10:00 p.m.

紀念活動接近尾聲,書店內,響起舒緩的鋼琴聲。

一位帶口罩的客人在店外與看守的地鐵保安發生了言語衝突,客人首先質問對方,「你拿着納稅人的錢,在這裏幹這種事,不感到可恥嗎?」保安沒有回答。

于淼和店員們站在書店中央,深情朗誦濟慈的《夜鶯頌》。朗誦過後, 于淼發表最後演說:

「這是最後一刻,我們283天倒計時的最後一刻,也是季風上圖店五年生存的最後一刻,是季風在上海二十年生命的最後一刻,也是我氣力用盡的最後一刻。

如果說季風二十年在上海精神文化史上留下了什麼,我想首先是一種純粹,由民間自發追求獨立思想和追求真理的一種執着狀態中的純粹。它給了我們很多力量和勇氣。另外留下的,就是一個傷疤。傷疤裏面,你能看到無知和荒謬。這個傷疤已然形成,它無法癒合,我們只能跨越,我期待跨越的那一刻。

我進入季風五年,我叫于淼。這五年我沒有遺憾,因為我親身參與並推動了一家實體書店向公共空間轉化的努力中,我們每個人都在儘可能地做我們認為正當的事情,這是這個社會給我們子孫應有的狀態。

我非常感謝季風創始人嚴搏非老師,他創建了季風書園,為我們貢獻了如此重要的一家標杆性書店,感謝他對我的信任。我感謝我的同事,季小風們,她們才華橫溢,充滿勇氣,和我共同完成了這場長達283天的優雅、從容的告別儀式,我希望她們把季風的精神體現在今後的人生道路上。我更感謝所有參與季風的讀者以及支持季風的朋友們,因為有你們的存在,纔有季風存在的價值。你們、我們甚至還有官方,我們共同塑造了一段不俗的歷史。

季風的生死已經不重要了,因為它把我們對美的期待化為了一粒粒種子,是種子,它自然會成長。我想說最後一句話:過了今夜,上海再無季風書園,但季風會不斷吹拂,我們再約未來!謝謝各位!」

于淼下臺,理了理襯衫的領子,又說了一句:「不哭!」

話落,全場掌聲雷鳴。一位讀者大喊:「牛逼!」于淼迴應:「一起牛!」

在難以名狀的氣氛中,所有人一起喊:「相信未來!」

「這個傷疤已然形成,它無法癒合,我們只能跨越,我期待跨越的那一刻。」

民謠歌手莫染、荷馬於書店內演唱《送别》《明天会更好》,全場的讀者加入了合唱。攝影:牟芝穎

11:00 p.m.

「你們滿意了嗎?這個世界會好嗎?」

十點關門時間已經過去了一小時,店內是漆黑一片,只留下由幾節電池供電的裝飾燈,在黑暗中透着點點餘光。仍然有讀者不願離去。保安和警察陸續進入店內,提醒讀者儘快離店。

「你們快些,快些,地鐵口就要關門了!」店外的保安對店員們急吼吼地說。

收銀臺前,店員在為最後一位顧客打包書本,塞進他銀灰色的行李箱裏。

辦公區內,于淼打完電話,拿起雙肩包,擺擺手,示意店員們先行離開。店前的兩道安全門緩緩落下,放下三分之一時,于淼走了出來,一言不發。讀者和店員在門前合影留念。

店員萬川突然大喊起來:「你們滿意了嗎?這個世界會好嗎?會好嗎?會好嗎!」

說完,他拿起了一個啤酒罐子,重重地摔在店門前。這個一小時前還在輕聲彈奏民謠的大男孩,在聲嘶力竭之後,痛哭起來,旁邊的同伴俯身安慰。店門前,酒水汩汩流出。

于淼以為是手機碎了,「手機明天給報銷」,試圖緩和一下氣氛,「原來是啤酒罐子,不礙事」。他對萬川笑着說。

「走吧,就走吧,就這樣了。」于淼拍了拍季風同伴的肩膀,沒有回頭看已經關閉的店門。

晚歸的店員,在冷風中叫着打車軟件,搓着手,互相聊着天,一如夜歸的日常。

此刻,淮海中路不見行人,一輛警車呼嘯而過。

( 特別感謝 Alex、HAO、Jack 對本文的貢獻)

原文:《一家書店的葬禮,和它告別的時代》 https://theinitium.com/article/20180206-mainland-monsoon-bookstore/

© 端傳媒 Initium Media