在网上溜达,意外发现一份较早的维权文本,是我本人起草的。许多年内没有看见过这份东西,值得记一下。

链接表明,是在新语丝网站上(http://www.xys.org/xys/ebooks/literature/essays/Yu-Jie/Yujie_zuoxie5.txt),谢谢这个网站。

内容是这样的——

中国“自由主义”学者声援余杰

惊悉北京大学2000年应届毕业生余杰硕士,手持他本人、北京大学、中国作家协会及中国现代文学馆之间正式签订的《就业协议书》前去用人单位报到,却被拒绝一事,感到十分愤慨。中国作家协会并现代文学馆单方面不履行协议,并没有提供有说服力的理由,也没有做出相关的处理(交违约金)。如此无视年轻就业者的基本权利,无视国家有关规定,我们认为,应当引起公众的关注。并敦请中国作家协会暨现代文学馆按照已有的协议,尽快履行与余杰《就业协议书》的内容,早日让余杰到现代文学馆报到工作。

崔卫平 金雁 谢泳 徐友渔 丁东 王富仁

这份呼吁书的标题,即 “中国‘自由主义’学者声援余杰”,肯定是网站工作人员加上去的;其余应该是原样,真是一份很宝贵的资料。看到它,我第一感觉是想感谢王富仁先生,他已经于2017年5月2日去世,当时我应该是给他打电话与他联系的。其实此前与他并不熟,谢谢他的信任。当然我也同样感谢在这份呼吁书上签名的其他几位同道,想念与他们一起度过的那些紧张岁月。

遗憾的是,这份呼吁书本身没有标明时间。我能回忆得起大概日期,应该在2000年9、10月份左右。呼吁书关于余杰的就业权利,提到了他是北京大学2000年应届毕业生,声援则发生在余杰不能前往现代文学馆工作之后不久。已经不能确切地记得它最早发表于何处,有可能发表在一个叫做“世纪中国”网站上面,这是我刚上网不久去的地方。

这份呼吁书的产生前后,还有一些细节。

1999年春天(3、4月)的某一天,在北京“风入松”书店举办了一个关于余杰、摩罗的新书发布会,会场气氛热烈,来了许多读者,将发布会围得水泄不通。金雁老师在现场做了一个很好的发言。针对余杰、摩罗书中许多提到俄罗斯文学和思想,金雁老师提醒道,俄罗斯思想中有一些黑暗的东西,比如“圣愚”。我觉得金雁老师对于俄罗斯思想的某些警惕十分有意义,她的提醒很及时。

我之所以前往参加这个发布会,是因为在稍早写了文章批评余杰,觉得自己不要批评了某人就不来往了。文章的第一稿《批判,以什么名义》发表在99年2月11日的《文论报》上面,后来经过进一步完善,又写成《拥有另外一些经验》一文。

这两个不同的标题,释放了我当时头脑中萦绕不去的同一个问题。伴随着网络的出现,已经出现一些新的异见/反对活动的萌芽,或者说我们正处在一个新的生长点上,那么,我们是否能够取得与以往的反对活动不同的起点,是否能够发展出另外一些经验?显然,共产党也是搞反对活动(运动)起家;共产党文化从根本上说也是一种“反对文化”,这是我们大多数人熟悉的,我们每个人从小便认得了“批判”这个词。显然,继续批判是重要的,然而在新的条件下,批判以什么名义,是否在批判的同时,释放出富有意义的价值立场?比起将对方置于死地更重要的,是我们自己能够富有尊严地生活,即文中所说的:“一面批判过去,一面以其自身实践揭示另外一种生活的可能性。”

文章这样结尾道:“要指出对方的错误是再容易不过了。但假如我们自己不尝试和学习另外一种东西,让我们自己的眼光逐渐适应温暖柔和的光线,并通过限制自身的人性恶(它体现为各种任性和极端,)让光明和善意慢慢地在自己身上生长起来,从自己的生活开始获得另外一些经验,比如客观、宽容、理性、节制和爱,那么我们如何真正地向前跨出一

小步呢?如何以更彻底的方式告别过去?如何让我们的下一代拥有另外一种视野、不再重复前人的不幸,陷入迄今为止我们经常看到的那种“恶性循环”之中?”

(在网上发现了这篇文章的这个链接,应该与最早的思想网站“思想的境界”有关。https://blog.boxun.com/sixiang/000425/2.htm)

新书发布会上轮到我发言时,我提到了哈维尔和“七七宪章”的做法。我说到在一般人们印象中,提到民主、自由都是一些“大词”、“宏大叙事”,事关“国家”和“民族”的前途命运;而哈维尔和他的同伴们的做法,是从关心身边人们的疾苦开始,关心具体的、有名有姓的人们的处境,体谅他/她们的苦衷。我介绍了从声援宇宙塑料人乐队开始的“七七宪章”。那位长头发的摇滚乐手希罗斯,此前与哈维尔见过一面,哈维尔并不喜欢他,但是当他和其他摇滚乐队成员受到政府骚扰继而被捕时,哈维尔和他的同伴们毫不犹豫站出来声援,并从中发展出了“七七宪章”运动。依当时的气氛,“七七宪章”是可以公开谈论的,我公开发表的文章也不回避。

我发言后产生的一个直接影响是——散会之后,人群中有人急急把我拉到一边,说“你刚才说要关心具体的、有名有姓的人们,那么天安门母亲你关心不关心?”我点点头。这位了不起的女士叫吴蓓,自从1989年6月4日晚上在天安门广场度过一个不眠之夜之后,她便开始了援助天安门死者家属和伤残者的行动,那时候十分冒险。今年5月份在台湾见到方政,他告诉我,当他在医院从双腿截肢中醒来,除了医生护士,见到的第一个来自外部世界的人,是吴蓓。此前他们并不认识,然而吴蓓借口说是方政的老乡和老师,这才能够进入病房探视方政。如果我没有记错,吴蓓应该是89年6月4日清晨六部口戒严部队坦克碾压学生的见证者。

吴蓓也是最早帮助丁子霖老师搜集天安门遇难者名单的人,她也帮助丁老师发送有限的人道捐款。那些年,吴蓓因为这些活动,常年处于警察的视线之下,最严重的时候让她带着幼小的女儿睡在派出所的冰凉的长凳上,夜晚不让回家。随后几天吴蓓带我见了几位天安门母亲。她还介绍我认识了天安门事件的伤残者庞梅清、黄宁。庞梅清因为一粒子弹打中了后脊椎而一条腿站不起来,黄宁是双眼被子弹击穿,一米八的帅小伙从此彻底失明。他俩都是1963年生人。

吴蓓,安徽人,长得弱弱的,笑得浅浅的,说话细声细气,善良谦虚,当时是大学物理老师。认识她,构成了我人生重要转折,从这里发展出许多其他的故事。不能太跑题,就此打住。就说一点点。我在电影学院的同事郝建,他的堂弟郝致京(30岁,时任中国科学院助理研究员)在那个夜晚被打死,但是我们从来没有交流过此事,我甚至没有听说过。说起来,我与郝建还算亲戚,在北京我们还曾一起去过一个共同的亲戚家,但是到了1999年即“六·四”已经十年,我们平时从来没有谈过这件事。吴蓓也是郝建夫妇的好朋友,因为吴蓓,郝致京才进入郝建与我的话题。

再回到声援余杰,只剩一个尾巴了。2000年余杰作为北京大学应届毕业的文学硕士,先是与现代文学馆签订了工作合同,接下来现代文学馆翻脸不认帐。余杰将这个情况编成一些材料,寄到我当时居住的小西天电影学院宿舍的邮箱里,厚厚的一个大信封,是在那年夏天,收到不只一次。当然我比较关心余杰的情况,也仍然觉得既然写文章批评过他,那么同样需要声援他。新的批评应该也与团结一道显示。

我决定邀请其他同道一起声援余杰。在写这份此前不熟悉的文体呼吁书时,我心里肯定想到了哈维尔声援摇滚乐手的做法,即为具体的人、具体的事情和权利而呼吁。后来人们将其称之为“维权”。

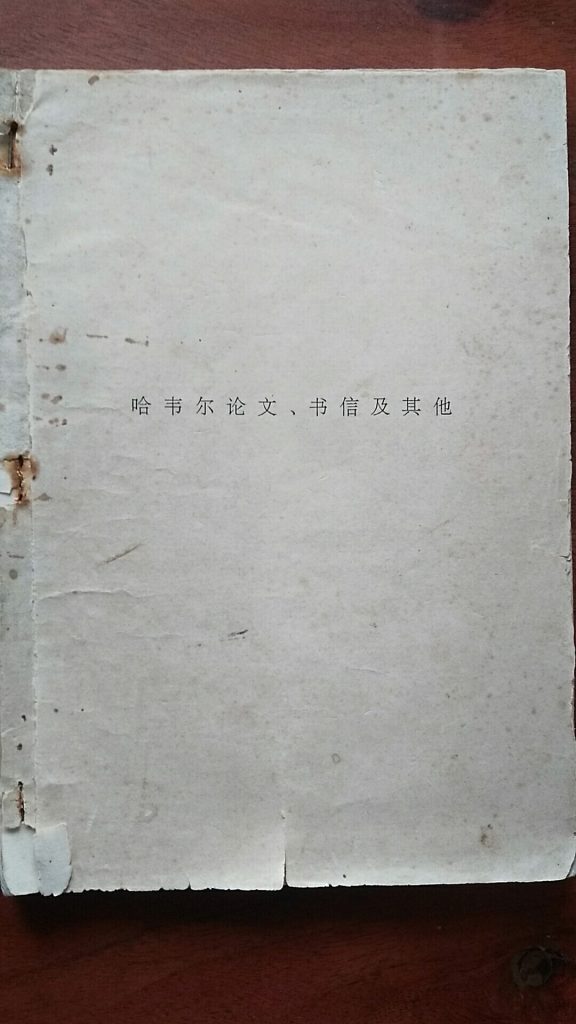

王富仁先生是我尊敬的学者,也许在某次会议上见过,也许我把当时自印的《哈维尔论文、书信及其他》寄给他过。这份自印的单行本,从1995年到2000年前后,我大约寄出了七、八十份;一旦手头没有了,便再去复印店复印、装订,再寄。在小西天周围,我最熟悉的地方,就是那家邮局了。在那里见到过奇怪的人,再说更跑题了。

不久前,当我在微信朋友圈贴出这份关于余杰的维权文本时,加了一行字的说明:“我们的公民运动,有着一个多么世俗的起点啊”。

2019年11月30日

转自:纵览中国