【編按】艾曉明導演的紀錄片《夾邊溝祭事》2017年2月25日在香港首映。這是她50歲學習拍攝紀錄片以來,第16部紀錄片作品,也是最「重量級」的一部。「重量級」的含義很多,可能是耗時長,製作難度大,也可能是面對的恐懼與壓力大。從2014年4月,到2015年末,艾曉明用了近20個月的時間,尋訪曾經在中國甘肅夾邊溝被勞教過的老人,試圖給一段殘酷的歷史,留下唯一的集體真人見證影像。1957年,中國大陸的「反右運動」中,3000多名「右派」、「反革命分子」被送到夾邊溝農場勞教,在3年時間之內,2000多人死於飢餓、虐待、甚至吃人。慘案數十年後,遇難者的後人不僅難以尋回遺骨和歷史,即便試圖在夾邊溝建碑紀念,也被砸碎。記錄夾邊溝的艾曉明,也在時隔半世紀後,再次重新面對自己的文革記憶。端傳媒將一連兩天連載長篇人物報導,介紹這位中國女性公共知識分子,從化解「文革」夢魘開始的治學、經世、記錄、行動之路。

2015年12月底,中國甘肅省山區的氣温已經降到攝氏零下十幾度,大雪封閉了山野。62歲的知名獨立紀錄片導演艾曉明,穿着紅色衝鋒衣,在山坡上拍攝千里冰封的景觀。她腳底一滑,眼看就要摔跤,倒下瞬間,她下意識要保護手裏的攝像機,竟在單膝跪地後穩住了沒有撲倒下去。

她帶着半腿雪艱難地站起來,大笑道:50塊錢網購的靴子果然不給力。

她前兩天就怕這雙已經磨光了的靴子打滑,在批發城裏淘了雙130塊的布鞋,「這是我這幾年來買過最貴的鞋子,」她說。這雙「貴价鞋」穿了一天後發現磨腳,她只好又換上原來的光頭靴。

兩天後,艾曉明來到東接蒙古國的甘肅邊境小鎮「馬鬃山」,這是她的一位採訪對象年輕時被下放的地方,她顛了300多公里土路到這裏,就為了配幾秒空鏡頭。在鎮上唯一的商店裏,艾曉明驚喜地發現50塊錢一雙的軍用棉鞋,還帶防滑膠釘,她當即買下,興奮得反覆說:「太好了,不用買貴鞋子了!」

艾曉明是在拍攝新紀錄片《夾邊溝祭事》,她已為此工作了一年半多,粗剪的成片全長已達5集,共6個多小時。

按原計劃,這片子2015年夏天就該完成,但家庭責任讓艾曉明的進度比預期慢得多——只有她90多歲的老父親身體狀況穩定、護理阿姨照料得力時,她才能搶着時間出差採訪幾天。

儘管艾曉明的許多朋友看了《夾邊溝祭事》的粗剪版本已經震撼不已,但她自己覺得還不夠好。她想等一場大雪,好當作空鏡剪進片子裏。2015年的冬天,她終於等到了這場雪,但趕往甘肅拍攝8天之後,醫生通知她父親又發燒住院了,艾曉明只得趕回家過天天跑醫院的生活。

艾曉明2012年從中山大學中文系的博士生導師職位退休,她現在常用三個身份描述自己:女兒、家庭主婦、紀錄片工作者。

這基本構成了她在武漢家中的日常:一天多次去看看房裏的父親,他精神好時陪他坐坐說說話,雖然他大多數時候都在卧床睡覺;跟請來的阿姨溝通老人家的照料,吃得少了要煮得更稀,天氣涼了多加一床被子……其餘時間艾曉明就在卧室裏剪片子。這還是好的,如果父親住院了,她就得每天花一兩小時坐公交去照料,能工作的時間所剩無幾。

「瘋子是這樣煉成滴!」

《夾邊溝祭事》裏的右派老人們比她父親小不了幾歲,他們講着她熟悉又陌生的故事:

1957到60年的甘肅夾邊溝勞教農場,兩千多名右派在零下二三十度的荒漠中被強制勞動、凍餓而死,最後存活的不足六百人。人們相互揭發,也用樹枝幫彼此從肛門裏掏出糞便。他們約定死了相互掩埋,也吃過對方的屍體,卻鮮有人能夠反抗——說是麻木都過於簡單以至不公道了,系統性的話語、思想和體力的剝奪,讓人失去任何反抗的可能。

這種狀態艾曉明是熟悉的,雖然她的故事沒有那麼極端殘酷。

她記得自己父親被打成「反革命」的那一刻。那天中午她回家吃飯,一走近教學樓就聽見高音喇叭呼着革命口號和「打倒艾XX」。她一抬頭,蒙了,教學樓上高高垂下大標語,大字報上全是父親的名字,用紅墨水划着大叉叉。那是1966年,艾曉明13歲,她的父親是那所中學的英文老師。

「我爸是壞人了?我爸是『現行反革命加歷史反革命』了?」艾曉明記得那天悶熱極了,悶得她發昏。兩個學生叫住了她,說:「艾曉明!你爸是反革命,你是少先隊員,要聽毛主席的話,要寫大字報揭發你爸,和他劃清界線!」

艾曉明第二天就貼出了大字報,直到現在,她都沒問過父親是否看到了。

「我一點沒覺得這事不正常,但我有點詫異,怎麼我父親成了這樣一個人?但連劉少奇都是一個大壞蛋,身邊的原子彈無處不在,那我爸是原子彈有什麼奇怪?好了,他是原子彈,我不是,」艾曉明說起當時,「我們不會思考權力者的過失,而努力地去擁抱它,用愛的語言向它示好,換得內心的安全。」

艾曉明現在會把那種狀態叫做「斯德歌爾摩綜合症」,小時候的她當然無從分辨。

少年艾曉明一心想要超越「黑五類」(註:文革時對政治身份為地主、富農、反革命分子、壞分子、右派等五類人的統稱)的出身,證明自己比「紅五類」更加靠攏組織。她在「革命中心」省委大樓附近一張一張地看紅紙的大字報,那是紅衞兵組織的招募告示,她要找找有沒有組織要她這種出身的人;她實在找不着就自己成立了一個人的「小紅松戰鬥隊」,沒有意識到當紅衞兵就是出門鬥別人的爸爸;她自作主張把名字改作「艾衞紅」,跟同學串聯到北京要見毛主席;她有兩次「揭發」的經歷,一次是有中學生讓她監視鄰居的右派老師,一次是下鄉到礦山中學教書時報告了同事有「不滿情緒」——這次揭發的痛苦和不安正式終結了她的文革歲月,那已經是1977年,艾曉明24歲了。

在拍攝《夾邊溝祭事》過程中,艾曉明有時會想起小時候的心理和經歷,但她說那是很少的,大多數時候她是像學者做研究一樣在用理性去認知整合,「可能那種情緒化的東西已經在少年時代消耗掉了。」

但與親歷者一起通看全片時,艾曉明有時會覺得喘不過氣來。她現在用「深惡痛絕」來形容自己對那個時代的看法。

「最讓我沉重的是,受害人依然不得不說我不反黨,我愛黨,我只是對某一件具體的事情不同意,我只是不同意這個具體事情的做法……因為我非常清楚這種話只是面具,」艾曉明說,「我不是說他心理其實是很恨的,而是他心裏可能沒有對這個極權制度做深入的思考,或者說有一些人從來不去思考這些危險的問題。」她認為,對經歷過那些歲月的人,這種狀態相當普遍。

2015年底,艾曉明偶然在網上看見了一段「忠字舞」視頻,「你說怎麼會有這麼醜的舞,這簡直是世界上最醜的舞!」她在餐桌上對來訪的友人說,「這樣的!這樣的!」她把垂下的左臂從肘部斜向上屈起,右臂斜向上伸直,手心向上,兩手一起向上參,每參一下欲作弓步的右腳同時重重跺下,跺得桌下的地板嘭嘭響。這是表達敬仰毛澤東的動作。

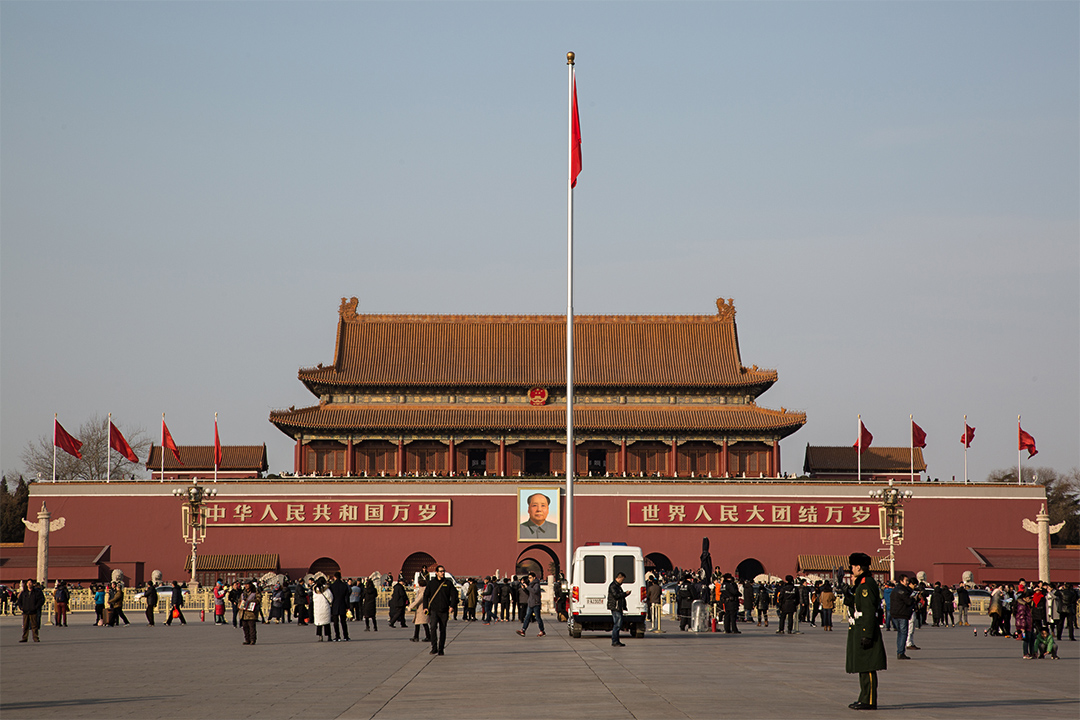

紅衛兵特色的忠字舞。攝:Imagine China

「還有這樣的!這樣的!」她抬起右臂、手握空拳、屈在胸前,左臂伸得直直地插向斜下方,身體向右前頓,每頓一下也是同時在桌下跺腳,木地板又在嘭嘭響。這是表達前進和戰鬥的動作。

沒有忘,是的,一點都忘不了,「我們小時候天天就跳這麼蠢的舞,現在是個正常人都不容易啊!」那幾天,艾曉明一再地說起那段視頻,重複這句「現在是個正常人都不容易……」

她在轉發這段視頻時配的文字是:「瘋子是這樣煉成滴!」

「我在這樣的社會裏生活了很久,所以我對它是怎麼控制人有極大的興趣,」艾曉明說,

「它怎麼能夠把人控制到這個程度?我們要知道它的符碼,並且找到解碼的方法,我們才能從這個魔咒裏解除出來。」這是她拍《夾邊溝》時的想法之一。

「被懲罰的人們乞求確認他們的罪!」

艾曉明自己「解除魔咒」的過程相當漫長。

1978年,否定文革、解放思想、平反冤假錯案,對艾曉明影響最大的是恢復考研。這一年,本來因出身不允許上高中的她,考上了華中師範大學的中文系研究生。「本能地很歡迎這個時代,歡迎這些變化,」艾曉明說,「又有學可上了,出身也不用填偽軍官了,可以填教員,好像把『黑五類』這一塊抹掉了。」

外在的身份抹掉了,內在的記憶卻沒有。十餘年的「黑五類」經歷,讓她對壓迫和歧視有近於直覺的共情與不平,這個烙印追隨她至今。2015年7月,看到維權律師王宇被抓、她的兒子包卓軒被禁出國的新聞時,艾曉明發聲道:「孩子你別怕,大姨我當年也是黑五類。你的世界註定寬廣,很多人都關心着你。」

類似的,在那個知識驟然被重新認真對待的80年代,艾曉明選擇的碩士論文題目關於巴金,她說當時抱着一股勁,想為巴金被否定的早期無政府主義思想辯護。那是艾曉明運用理性批判主流話語的開始,她認為,當時的研究幫助她培養了思辨能力,以及對主流論述保持懷疑的立場和態度。

1988年底89年初,艾曉明在北京師範大學獲得博士學位,成為文革後的第一位文學女博士。留京任教於中國青年政治學院。

同一時期,艾曉明遇見了她一生中最重要的思想資源之一:米蘭·昆德拉(Milan Kundera)。

那時《生命中不能承受之輕》剛剛乘着「文化熱」的東風譯介進中國,她讀了這部小說就很想看到昆德拉的其他作品,在國內卻不可得。恰在此時艾曉明獲得了到香港中文大學訪問三個月的機會,在那裏她讀到了昆德拉的《小說的智慧》英譯本。

「我對他那種對極權時代的文化和心理狀態的透視有很強的共鳴。」艾曉明用「一拍即合」來形容她閲讀昆德拉的感受,她決心把《小說的智慧》翻譯成中文,也由此成為了中國最早譯介昆德拉的學者之一。

米蘭·昆德拉通過艾曉明的手將極權時代的邏輯寫成中文:

「一個人受到懲罰卻不知道受懲罰的原因。懲罰的荒謬性是如此地令人難以承受,以至於要尋求平靜,被懲罰者就必須為他的懲罰找到一個正當的理由:懲罰尋求罪過。」

「不僅判決的材料根本不可能找到,而且判決本身就不存在。要呼籲,要懇求寬恕,你必須被宣告有罪!被懲罰的人們乞求確認他們的罪!」

1993年,艾曉明翻閲文革期間母親的學習班筆記,裏面寫道:「檢查我的小資產階級情調。那天看到辣椒被牛踩了爛在地裏,我到食堂向師傅要了一個小鐵桶,替伙房摘了點辣椒,交到伙房。第二天向師傅建議,辣椒用鹽涼拌吃。一個師傅說,你愛吃你自己買點去醃了吃,我一聽就拿了一角錢菜票給他,他給了我一些辣椒……我當時沒有認識到這是錯誤的,後同事給我提出來,才提高到原則上認識這是不對的。因此馬上將涼拌的辣椒交到伙房去了……雖然是一碗辣椒,但卻是公與私的大問題,以後一定要在生活小節上注意……」——懲罰尋求罪過,被懲罰的人們乞求確認他們的罪——艾曉明感到暈眩,要倒下,要逃出,她推開筆記本,站到涼台上大口呼氣。

《小說的智慧》譯本完成後,艾曉明根據自己與家人的文革回憶和記錄寫成了長篇紀實作品《血統》。

昆德拉的《笑忘錄》裏,主人公米雷克說:「人與政權的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭。」

開始很積極的人都打了退堂鼓,艾老師才真的上街了

2005年9月,一篇《新京報》對艾曉明的採訪在網絡上流傳甚廣,採訪裏艾曉明說:「學者首先是一個人,是一個公民,對公共事務應該有一個寬廣的視野,有一個關注的態度。」

此時艾曉明已經介入過「孫志剛案」、「黃靜案」和「太石村事件」三個在媒體和網絡上轟動一時的公共事件,其中「孫志剛案」被認為有着開創「中國公民社會元年」的重要地位;在「太石村事件」中,艾曉明的拍攝記錄,讓民間行動者開始將這位「教授」視為自己人;在「黃靜案」中,艾曉明的推動對事件的影響發酵起着關鍵作用。

這三件事也讓艾曉明在公眾眼裏從一個純粹的學者,迅速轉變為有民主、維權色彩的行動者兼公共知識分子。那篇簡短的採訪有一個應景的名字《衝出書齋,奔向田野》。

那是中國剛剛申奧成功、加入WTO、新領導人上台的時期,社會和政治氛圍之寬鬆可謂達到1949年後的最高峰,於是市場化媒體雄心勃勃,互聯網熱促成BBS時代,被長久壓抑的公共參與和公共討論需求爆發出來。

在這樣的背景下,艾曉明的言論、行動和紀錄片獲得了公眾的關注和認可。她被《南風窗》雜誌授予「為了公共利益良知獎」,又被《東方女性》雜誌讀者選為「最有影響十大人物」之一。

那恰是艾曉明的知天命之年。往前推個十年二十年,她大概無法想到自己會是這樣的角色。

艾曉明總共去過廣場三次,第一次是給去絕食的學生送被子,最後一次是去看望一位在廣場陪學生的老師。攝:Imagine China

1989年那個最著名的春夏之交,政治漩渦席捲整個中國,對於艾曉明卻是隔膜的。當時的她剛結束香港訪學回到北京,一邊在青年政治學院教課,一邊繼續潛心翻譯昆德拉。但她無法不察覺到班上來上課的學生越來越少,那是四五月,學潮已經開始發酵。

「我根本就沒有覺得這有多大事兒,」艾曉明說起那時,「學潮之前北京也是很活躍的地方,西單民主牆、反自由化運動、這裏那裏有什麼論壇、過幾天又批(判)幾個人……大家都去反官倒,這有什麼奇怪呢?」

艾曉明總共去過廣場三次,第一次是給去絕食的學生送被子,最後一次是去看望一位在廣場陪學生的老師。她對第二次的印象較深,當時她家住在校外,一次進校上課遇到了青年教師的遊行隊伍,一位同事出來問她敢不敢一起去。「她不是問我要不要去,而是問我敢不敢去,」艾曉明回憶自己當時的心態,「我並沒有覺得想要參加遊行,但你問我敢不敢去,我沒覺得不敢,反官倒沒什麼不好,我也不反對這事,我就去了。」

這種情景讓艾曉明想起《生命中不能承受之輕》裏的外科大夫托馬斯。當兒子帶着反對人士來找他在請願書上簽字,托馬斯感到猶豫,他對聯署的效果不以為然,但感受到親情和群體的壓力的他還是簽了。「可能是剛從文革過來的人,我很反感各種集體活動,」艾曉明說。

艾曉明的八九經歷在別人的記憶中卻有另一種敘事。多年以後她當年的同事跟她的博士生黃海濤聊到過這個話題:艾老師在八九的時候,在前期很冷淡,但是在北京頒布了戒嚴令以後,一些一開始很積極的人都打了退堂鼓,艾老師才真的上街了,所以同事們都很佩服她。

6月4日坦克開上了天安門廣場,當局終結學潮的方式在艾曉明看來匪夷所思。之後,青年政治學院內經歷了一段緊張時期,老師們被要求檢討自己「56天動亂」期間都做了什麼,同事間相互揭發。她所教授的中國現當代文學也禁區驟增,蘇曉康、劉賓雁、王蒙等作家都因在「動亂」中「表現不佳」而不能提。不滿於學院太過「政治化」,艾曉明申請調往剛剛建立了中文系博士點的廣東省中山大學,希望專心參與學科建設。

多年以後,聽到別人評價她是對公共和政治問題比較關心的學者時,艾曉明回應道:「那是因為一大批關注社會的人已經被抓了,或者流亡了,大量的人不能說話。高校經歷過那麼多清洗,不問政治的人才能留下來,我只是現在才顯得比較突出而已。」

「我們教授女性主義,不是給中產階級輸送優雅好太太」

艾曉明從書齋走向公共參與的「啟蒙」應屬世紀之交她的十月美國訪學。田納西州陽光温潤,南方大學的寧靜校園裏,艾曉明真正開始研習她日後另一個極為重要的思想資源:女權主義。

當時國內大學的性別研究和學科教育剛剛起步,艾曉明在出國之前就對女權觀點的文學批評有興趣,「這當然和我自己的女性身份有關係,性別視角的文學批評在學術方法上也是有新意的,我對它有感覺,」艾曉明說。她去美國時就打算去取取經,回來開設相關課程。

艾曉明在美國選聽了婦女研究概論,「聽那個課我就特別有感覺,我覺得是一個很解放性的課程,」艾曉明說,課程雖與文學、藝術沒有直接關係,但探討了很多現實問題,「它探討女性為什麼受壓迫。關於性暴力,關於我們為什麼得不到平等的工作機會,為什麼有透明天花板,女性成不了領導者……像這些問題我覺得分析得很對,恰恰把我們多年以來在學術圈裏感受到的,說不出來的東西說出來了。」

另一個艾曉明在美國才真正接觸的事物是互聯網。她跟老師討論問題時,老師給她推薦各種資料,她問去哪裏看,老師說Google,她問什麼是Google,老師就為她打開了網頁。

「哇,我簡直瘋狂了,Google上什麼都能找到!」艾曉明說,想知道一個學科怎麼開課,她就下到了幾十份課程大綱。

從1999年讀大三時就選了她作導師的黃海濤,至今記得艾曉明回國後反覆推薦學生們使用Google。當時Google還沒有在中國大陸被禁。從Google開始,學者艾曉明對接上了互聯網時代,才有了之後的公共介入。

艾曉明欣賞美國注重實踐、強調批判性思考和社會責任的教育方法,2000年回國時決心將這套教學帶回來。恰逢中山大學中文系建設一級學科,學歷資歷俱佳的她被定為新建立的比較文學與世界文學教研室主任。2003年艾曉明又在其上建立了兼具NGO和校園社團性質的「性別教育論壇」,從此有了一展拳腳的平台。

國內首演《陰道獨白》、反對約會暴力「白絲帶運動」(註:2003年中山大學一名女生被殺,艾曉明倡導關注其中的性別暴力問題)、孫志剛家屬訪談、黃靜案推動和介入……這些行動都是由艾曉明與其他參與性別教育論壇的師生一同推動。 從本科到候選博士在艾曉明身邊13年的黃海濤,用「學生、助手、合作者」來描述自己在論壇中的學習工作。從那時開始介入事件和在媒體發聲的他,現在成了專業的NGO工作者和時事評論者。

「我在美國進修的時候,講到婦女權利,我們都會講到種族、性別、階級、性取向之類,講到所有弱勢群體的權利是相關的,」艾曉明說,「這對我來講是一個基本的觀念框架,我們不會把女權跟其他的東西分開。」

當時被性別教育論壇邀請來拍攝《陰道獨白:幕後故事》的紀錄片導演胡杰,對這位剛剛認識的老師有強烈的第一印象,「第一次接觸就是一名中大女生被殺以後,我看到這個老師她很有號召力。她居然能把她的研究生、博士生弄在一起,馬上開始討論,說我們要回應這個事情。這個老師好像很有戰鬥性的樣子,」胡杰回憶道,「她們就立刻把原來的一個演出改編成跟這個事件有關,然後好像是第二天還是第三天就在中大禮堂演出。那天擠滿了人,演出開始之前艾老師有一段發言,這個發言非常的有力量,把對於女性的暴力這個主題說得挺透,我就把它全部拍下來了。」

這也成為艾曉明與胡杰紀錄片合作的開端,首尾六年。

「我看不出女權主義哪一條可能脱離現實抗爭,」艾曉明說,她本來沒有想着一定要挑戰什麼,但在中大開設女權主義課程之後,她才發現學生們有那麼多過去沒有被看到的性別壓迫經歷,而且現實中會有那麼多阻力和反對的聲音,「在你沒有亮明觀點之前是沒有人要來跟你打仗的。」

艾曉明2004年在「婦女-社會性別學課程發展和教學法研討會」的發言概括了她的教學理念:「我們教授女性主義,不是純粹的知識傳遞,而是面對不平等的事實,分析原因,推動改變……我的目標不是給中產階級輸送優雅好太太,而是培養人才去改造社會,改變處於比你更不利處境的人的命運。你要承擔這樣的社會責任,就得要理念清楚、信念堅定、百辨百勝。」

转自:端传媒