一個是為民主自由呼號的公共知識分子,一個是為異見者辯護的法律界泰斗,在「煽動顛覆國家政權」的指控下,抗辯與法治無可著力處,「偶然」生還。

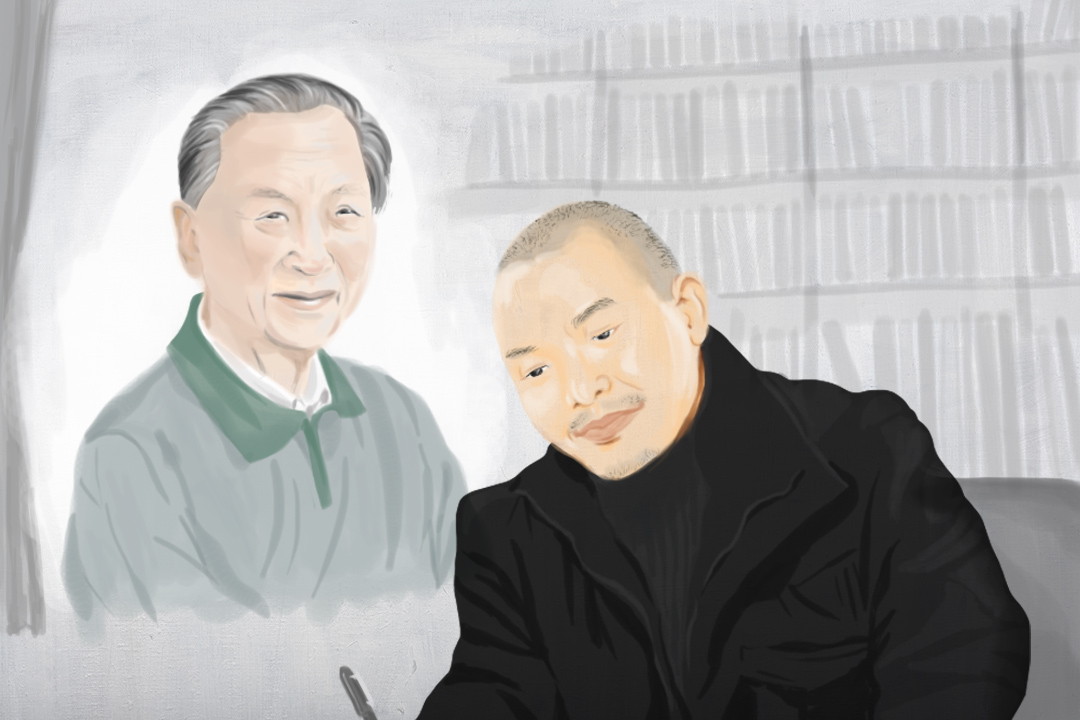

張思之與冉雲飛。圖:Sarene Chan / 端傳媒設計部

編按:中國法律界泰斗,曾為「四人幫」擔任辯護律師,也常為「異議者」辯護的張思之90歲生日臨近,作家冉雲飛首次撰文回憶張思之五年前為自己辯護的細節。那是2011年冬,「阿拉伯之春」在中東興起,引發中國「茉莉花革命」的連鎖效應及高壓管制,2月20日,四川警方將作家冉雲飛從家中帶走,指他散布及組織「茉莉花革命」信息與活動,2月24日,以「煽動顛覆國家政權」為由,將冉刑事拘留。張思之出任冉的辯護律師。四個月後,冉案被成都市中級人民法院以證據不足退回,六個月後的6月9日,冉獲釋。

2011年初,王怡、余傑、彭強等一幫基督徒朋友,邀請我參加一個會議。其中有一個小環節是每個人說出去年最感動的一、兩件事情。我說一是劉曉波兄獲諾貝爾和平獎,二是意外地找到了自己的生父。3月8日王怡牧師在《火焰肯定是存在的》一文裏言及當時的情形:「最後輪到他。他緩慢而沉穩,石破天驚地說,去年,我找到了我的父親。當時,我的淚水,如我此刻打字,就浸滿了雙眼。如果我知道他兩週後,就會被政府拘捕,我後悔,我為什麼沒有哭出聲來。」

四十六年才找到,要相認也總是有不少障礙。2011年2月20日父親85歲生日,姐姐讓我在與父親見面之前先打個電話。這個尋父的劇目似乎正按我們商定的計劃進行時,2月19日中午,接到成都書院街派出所管綜治的副所長電話,讓我到派出所去一趟,說找我有事。我說我跟你們喝過多少年多少次的茶,你們不是不知道中午我要午休,你們也從不在午休時找我,今天是為什麼呢?那警察說是上級領導的意見,有急事找你,請你配合一下。

到得派出所,他們也說不出什麼理由,只是說今天不在派出所談,而是拉到成都三環路以外的一個度假村,名字好像叫「蜀仙園」。我與警察雖然喝茶多年多次,次數多到數不清,但還從未「被旅遊」過。

在去度假村的路上開始還可以給家人打電話,到了度假村有五六個人陪着,以分局的人為主,開始還打麻將,晚餐我還與他們喝酒醉了。20號晚上,成都市局熟悉的幾位警察來對我做筆錄,我還以為做完筆錄總要回去了嘛,根本不當回事兒。後從度假村被帶到派出所已是21號凌晨,接着在深夜2時40分到達家中,讓我在搜查令上簽名,以便搜走我的電腦主機。

我與太太道別,有所吩咐——其中就說,因為父親在等我電話祝壽,你就告訴他有事不方便,以後再聯繫。我想過了「茉莉花革命」這幾天的敏感期,應該能回歸到「革命隊伍」中吧。

被控煽顛:我就是那位說小孩最終要死的人

「茉莉花革命」是2010年底由突尼斯引發的改革,繼之以埃及、利比亞等北非國家的社會革命,作為一個爭取民主自由的人,當然樂意看到像北非這些專制的穆斯林國家,發動有機會向民主社會轉型的革命。作為推特上活躍的一份子——那時不喜歡玩微博,更主要是因為在微博上我被屏蔽了——當然會轉發不少關於這些社會轉型革命的消息,間或有簡短的評論。其間也於2月17日接受過自由亞洲電台的採訪,談中國會不會發生茉莉花革命的問題。我說從邏輯上遲早會發生,只是事實上多久發生,那是人們沒辦法猜到的。讓我胡套一下托爾斯泰的名言:一個專制政權的統治是相似的,垮台卻各有各的不同。

後來在看守所審訊我時,這採訪果然是個重點項目之一。他們覺得我這麼堅定地判斷政權遲早會出現機器乃至垮台,一定是背後有誰在諸多方面堅定地支持,才會說得這麼毫不含糊。我就說,魯迅寫過一篇雜文《立論》講了一個故事,一人家的小孩滿月,慶賀的人多說各種奉承的好話,只有一位說那小孩最終是要死的。我就是那位說小孩最終要死的人,這是個不可逆的邏輯判斷,是個應然事實,而不是個能定準時間的既成事實。

21號下午三時,成都市局兩位警察到派出所來,給我下達刑拘通知書,罪名是「顛覆國家政權罪」。其實我就是個寫字的書生,顛覆國家政權作為刑法的105年第一款,大意是武裝起義、販賣槍支、推翻政府、分裂國家等,用在我身上不僅誇張,而且荒謬之至。其實他們只不過是把我從05年至11年六年間,每天所寫兩千多篇批評政府的文章彙集起來——有次做筆錄時,看到打印出來的他們認為我有問題的文章,比我人還高——通過這個子虛烏有「茉莉花革命」,來算個總賬而已。

我笑着對他們說,你們太看起一個書生了,給這麼高的榮譽。

正式被捕:張思之與夏霖作辯護人

到得看守所,我第一個想的是既來之,則安之,想的是要讀書,就請辦案警察帶信給我太太。一邊讀書,一邊審訊中,等被拘一個月後的結果,不出意料,3月25日我被成都市檢察院正式批捕。

批捕當天,我就請辦案的警察給太太帶一封信出來——並不是所有的信都帶到了我太太手中,有一些信件被沒收,後來也沒有發還,但這封信帶到了——主要內容是關於聘請律師的。信裏涉及聘請律師部分的實錄如下:

吾妻:終於到了必須請律師為我的權利進行辯護的時刻。關於聘請律師,我的意見如下:

中國不少有名的刑辯律師如莫少平、滕彪、許志永、李和平、張培鴻等都是我的朋友,但我最尊敬的是「中國大律師」張思之先生(他是許多著名案件包括「四人幫」時的辯護律師),他是流沙河先生及師母的好朋友,今年84歲了。吾妻可商請先生及師母,打聽一下張先生的身體和時間是否允許出庭為我辯護。若張先生出任我的一辯,那麼二辯則請浦志強先生(他是中政的研究生畢業,著名刑辯律師)。當然主要工作由浦志強先生完成,張先生只需出庭即可。

若以上方案因故不能實施,則請浦志強、夏霖二先生擔任,他們都是我的朋友,對我也比較了解。他們二位都是中國有名的刑辯律師,且是譚作人兄一案的辯護人。我的手機裏都有他們的電話,具體情況你可以找作人兄太太王慶華大姐聯繫,律師費用也可一併了解清楚(王姐電話我手機裏也有)。我想浦、夏二兄如果沒有時間上的衝突或者其它不可抗拒的問題,一定會樂意出任我的辯護律師。

以上意見是否穩妥得體,請你與先生、師母和王怡仔細商量,以便做出最後的決定。

在我的信未達家人、律師未聘定之前,一方面宋石男兄聯繫上海著名律師斯偉江弟兄,彼時我與偉江不認識,但他慷然快遞來委託書,快遞日期系2月25日,彼時我家人應才拿到拘留通知書。3月7日,大約家人與一干朋友們還在猶豫不定之時,律師夏霖兄從北京打電話給流沙河師母,稱有急事相商。沙河師母後來撰文說,這是張思之先生請夏霖打電話來商量。當天師母告知吾妻,夏霖兄的聯繫情況,夏霖與內人通電話,由張思之先生與他作我辯護人的格局就基本定了下來。

流沙河:道義鐵肩光照青史 張思之:責無旁貸不干青史

4月5日晚,妻子與姐姐一起至同院子的沙河先生家,把我的信拿給他們看。先生師母得知張思之先生已然答應出任我的辯護律師,當晚姐姐、太太走後,先生非常悲傷地給師母說:「形勢這樣獰惡,我八十歲了,恐等不到雲飛出來的日子了。」

彼時一位在社會上相當有影響的人,濫用自己的文字諛公肥私,被我點名直言不諱地公開批評過,因此挾私報復,阻止張思之先生為我辯護,甚至在京城文化圈裏壞我的名聲。沙河先生為堅固老朋友思之先生替我辯護的信心,等6月份夏霖從北京來成都蒐集我的資料時,給思之先生寫了封信:

思之兄長:老驥出場,壯心未已。道義鐵肩,光照青史。喜我兄長能為雲飛辯護,我和茂華十分感激,特向兄長致敬。學友雲飛為吾蜀之頭號藏書大家,讀書良種,寫書快手,平時不與政治動作。此次繫獄,純系文字罹禍,其文字尖鋭暢猛,直話直說。弟亦曾去歲勸其暫時停筆,不必日日博客,以求緩和關係,待到口徑鬆動再寫。然其為人剛烈,未能採納愚見,終至犴狴,令我和茂華傷心且愧。雲飛尋找生父數十年,今春找到了,正欲晤其嚴親,而忽被緹騎逮去。其生父為川東酉陽縣幹部,退休多年,八十五了,恐此今生難見其骨肉矣。我等為之悵然欠然。炎夏屆臨,兄長保重身體,為中國之法治,留得青山。2011.6.12流沙河 吳茂華敬稟

五天之後,思之先生回沙河先生及師母信,出獄後曾於先生處得讀:「冉先生作為公民,就國事聊發幾句感慨,關『顛覆』何事?為此欲置人於死地,作為法律人難免不平。端巧獄中傳出訊息,邀我處理訟事。經與京中小友會商,認為責無旁貸,也就再拾『戰袍』了,不干青史,如此而已!然而中國律師,人微力薄,又不易挽既倒之狂瀾,無非是可能留下一筆記錄罷了。」

思之先生既謙稱「鐵肩道義」不敢當,復謂「不干青史」,又明白只是「一筆記錄」,於苦難中國追求社會公義,真可謂屢戰屢敗,但最重要的屢敗屢戰——除為「四人幫」辯護外,王軍濤、鮑彤、魏京生、高瑜、鄭恩寵、浦志強等案,均可視為替「異議者的辯護史」,在其口述史《行者思之》裏在在有所體現——前者可見吾國之兇險,後者可見思之先生不以一時之得失,作為是非與公義追求的衡評標準。

「身還偶然遂」:如果需要,他們一樣會搞死

同是3月25日的信裏,我給太太羅列了四月份至十一份所要的書目,辦案機關與看守所也同意每月送書,結果還沒來得及全部讀完,就於8月9號出獄了。

當晚回家時已是晚上9時過,忍不住高興,給親朋好友打電話。當我打給沙河先生時,他簡直不敢相信我是真的已經出來了。沙河先生說,現在只有杜甫的《羌村三首》中的兩句詩,才能形容我們現在的心情——「亂世遭飄蕩,身還偶然遂」——當我們一起說出時,他高興無比。細思他這一對話,關懷細深,是為了驗證我的記憶,及腦子在監獄裏出問題(四川話謂「出機器」)了沒有。

8月12號,父親在姐姐等親人的陪同下,從故鄉來看我,公安機關將我放出來,用的是不予起訴,變更強制措施的辦法,從完全的剝奪自由(關在看守所),變為限制自由(監視居住),因此我不能回鄉見父親。這是我們46年第一次相見。拉家常的同時,免不了要問到我為何坐牢,我就說是貴黨所搞的文字獄嘛。他與我母親一樣是文盲,卻就開口背章竭的《焚書坑》:「竹帛煙消帝業虛,關河空鎖祖龍居。坑灰未冷山東亂,劉項原來不讀書。」

我出獄半個月後,8月26日,張思之先生、夏霖夏楠二兄、李瑾女史,他們四人來成都看我。我特別感謝張思之先生為我當辯護律師,他詼諧地說:不就是流沙河夫婦叫我來的嘛。

從監獄出來後,不時有朋友問為何你能出來?我當然不知是因何,但不能用「自己清白就能被放出來」這種邏輯,否則我本來就不應該被抓。思之先生一行人在快要離蓉的頭一天,於飯桌上談及這個問題。

張思之先生非常嚴肅地說:「你此次出來是多種原因促成,我所知道的煽動顛覆國家罪中,像你這樣不予起訴的,幾乎沒有。你小子的運氣好,政治氣候微妙變化、外交努力等因素,並非是你在裏面坦陳事實清楚,使他們沒有找到所需證據。」8月11日,美國駐中國大使館通過法新社發了一條「美國政府希望中國政府全面恢復冉雲飛自由」的新聞。當時美國新任駐華大使駱家輝即將履新,美國副總統拜登於17即將訪問中國,20號至四川訪問,並且在我的母校演講。

思之先生續道:「他們要整你,可以將你回答任何的話劃為鐵證。過去幾十年那樣多的反黨集團、反革命案,有幾個是真有其事的?像我這樣八十幾歲的人了,別看我當律師四處辦案有些影響,如果需要,他們一樣會搞死我的。」(轉引自吳茂華《虎洞喝茶看雲飛》一文)我深為思之先生的清醒而擊節,前不久被判十二年刑的夏霖案,就完全是政治問題經濟化的迫害,也再次證明了我的出獄,的確是「身還偶然遂」的小概率事件。

眉題何來:「少年子弟江湖老,八十猶狂半醉翁」

前不久,好友慕容雪村撮合,土家野夫、王小山、李海鵬、費勇、蔣方舟及我,在主編易小荷的張羅下,組成了一個「互相看不起」(王小山語)的「七個作家」,每人每週寫一篇文章以應這個彎曲悖謬的時代。王小山的一篇《十天穿越東北十三城》,其中有一打油詩《被旅遊雜感》:「南北東西一圍牆,彼等做狼我為羊。今日責令去旅遊,明天扔進籬笆房。……五十來歲瞎逼走,八千里路胡毬忙。十天遊罷歸京城,中國夢裏頌吉祥。吾皇萬歲萬萬歲,永遠健康壽無疆。」

其中「五十年來瞎逼走,八千里路胡毬忙」,悲憤寓於灑落自嘲,尤其令我激賞。上個世紀八十年代以降,一些大俗大雅的、膾炙人口的打油詩開始在知識人裏流傳。如聶紺弩的「青眼高歌吾望子,紅心大幹管它媽」,楊憲益的「千年古國貧愚弱,一代新邦假大空」,邵燕祥的「醉裏笑談小赤佬,夢回暢飲老白乾」等。這次為張思之先生壽慶撰文,以久不得眉題為苦,忽見邵燕祥先生新寫之《賀思之兄九秩大壽俚句四則》,其中第一首有「少年子弟江湖老,八十猶狂半醉翁」句,頗能概括思之先生的精神與生活。故改竄而用之,切望思之先生俠骨多有,半醉不再,壽邁期頤而常健。

在這個「掌聲拍報平安夜,大會開得很好嘛」(邵燕祥詩)的社會,無論是我還是思之先生,恐怕都難免感到世俗法律,在這個國家的無力。請允許我引用「申冤在我,我必報應」的上帝之旨,來自我安慰,並且安慰他及大家,因為最終正義的審判者是上帝,不是人類這群罪人,更不是人類罪人中的罪魁們。

2016年10月12日定稿於成都

转自:端传媒