一、逃港难胞概况

上个世纪六零年代初的大饥荒,引爆广东、福建等沿海地区大规模的逃港潮。逃港潮爆发伊始,台湾“救总”即介入救援。

“救总”即“中华救助总会”,成立于1950年,最早叫“中国大陆灾胞救济总会”,以“胞爱发扬民族精神”、“救济团结反共力量”为宗旨。除了有社会救助的性质外,还负有政治宣传的使命,并解决大陆流亡人士问题。包括救济大陆逃港难胞、接运大陆流亡海外各地难胞来台安置。1962年4月大陆逃港潮发生后,台湾除了拨大米一千吨捐赠,还多次派出轮船赴港接纳大陆难胞,每人发给救济金70港元,赠送服装一套。

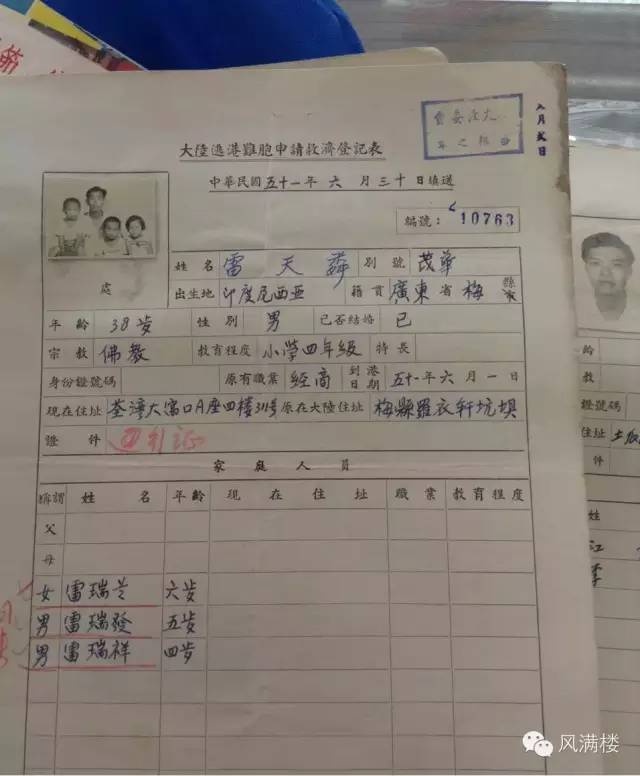

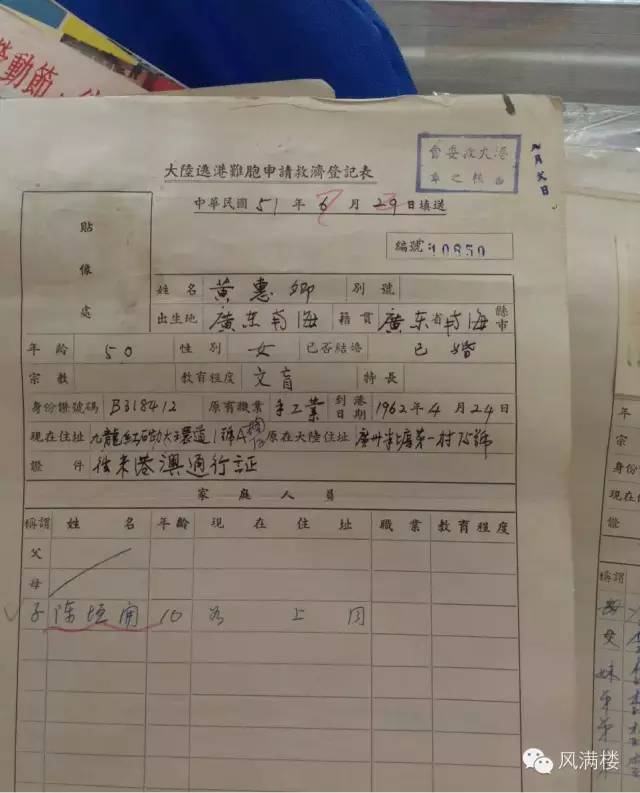

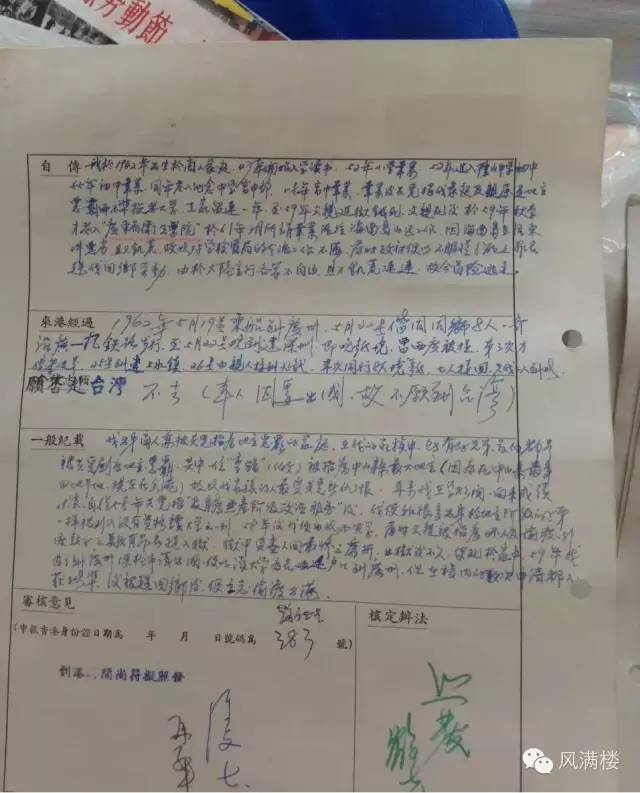

笔者访学台湾,偶然机会,购得《大陆逃港难胞救济登记表》原件共47件。每张A4纸大小,每张左上角皆有铭印“港九救委会审核之章”,并有五位数的统一编号。据此可知台湾救总救济的大陆逃港难胞约为数万人规模。

救济申请的核准时间分两批,一批是1962年8月20日,共34份。一批是8月30日,共13份。填表时间从6月29日到7月25日不等,主要集中于7月3日(14份)和7月4日(14份)两天。据此推算,从申请到核准,大致需要一个多月时间。

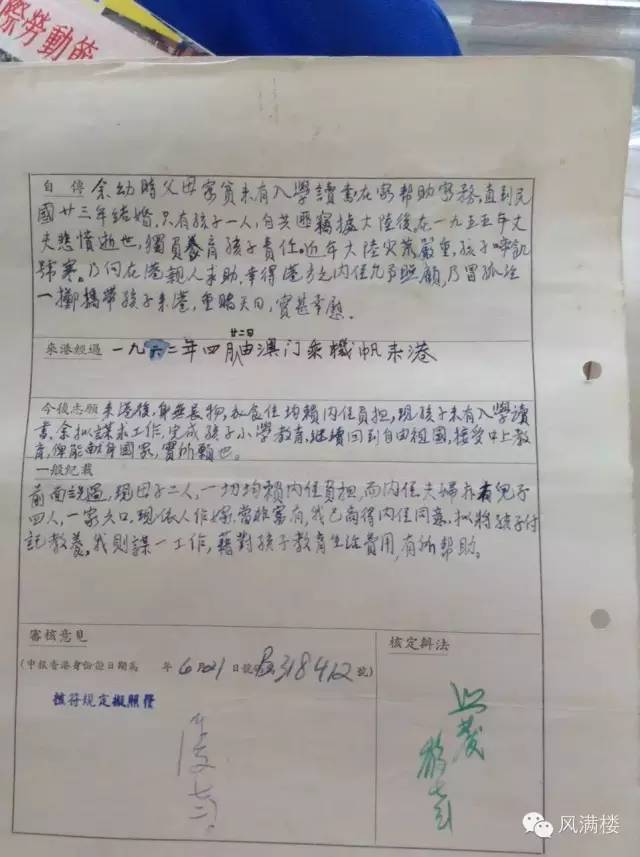

47份申请表共涉56人,有三份表属于一家一表,即是举家逃亡性质。每家皆四口之众。56人中,男47人,女9人。年龄最大的61岁;未成年7人,年龄分别为4岁、5岁、6岁、7岁、9岁、13岁、14岁。56人总年龄1338岁,平均约24岁,显然青壮年居多。

56人中,仅1人来自福建,其余55人来自广东。其中海丰最多,13人;惠阳7人;东莞6人;汕尾、梅县各5人;台山3人;宝安、中山、南海、罗定各2人;番禺、花县、潮州、潮阳、普宁、揭阳、阳江、博罗各1人。

文化程度,大专三人;高中就读或高中毕业者9人;其余44人,都在高中程度以下。至于职业,则包括在校学生、瓷器工人、手工业工人、医护人员、小商人、纺织工人、家庭妇女、无业人员、建筑工人、机械工人、教师及代课教师、渔民、农场工人,比例最大的是农民,共9人。

政治面貌以“贱民”即“地富反坏右”黑五类居多。6人曾被劳改或劳教:3人因偷渡,一人因偷渡兼“伪保长”身份;一人因家庭历史牵连;一人因国民政府时期就读中央警校被判“历史反革命”获刑5年。还有一人被处十年管制,因其国民政府时期就读广州警校。出身地主或富农、中共建政后家庭被清算者最多,共10人。老父遭迫害死于狱中、胞弟不堪迫害而自杀者,亦不乏人。

至于宗教背景,佛教最多,有5人;基督教2人,道教1人,还有两位自称信仰孔教。有宗教背景者总计10人,约占总人数的百分之十八。

二、从逃港难胞经历看文革前政治迫害

这批申请表从一个侧面,折射了毛时代中国的人权状况尤其政治迫害的状况。

尽管那时毛还没提出阶级斗争天天讲月月讲年年讲,但反右之后,阶级斗争的火药味事实上是越来越浓了。这场人为制造的阶级斗争,当然需要对立面,即阶级敌人。以“地富反坏右”为主体的所谓“黑五类”,就这样应运而生。如前所述,56个逃港者中,有16人不仅属于生计意义上的难民,更属于政治难民即所谓“黑五类”群体,占比约为百分之二十八,远超过毛泽东后来所称的阶级敌人占总人口“百分之五”的比例。

从他们的简要回顾中,可知迫害之深。

14岁的惠阳少年李树英说:自己出身地主家庭,“十二岁小学毕业,即考上初中,读了一年初中失业,被赶回耕田。”政治上因此早熟,在“今后志愿”一栏中表态:“在港能够读书,大了以后永远为中华民国服务。”

21岁的海丰农民叶仲纯说:“自大陆沉沦后,被评为地主成份,遭受了清算斗争。追迫余粮,献金支前,已成困危状态。”

23岁的东莞教师郑易新说:“我父亲一向做生意,并附有一些田产。土改时被评为工商地主。经过清算斗争,家庭经济已彻底破产。以后被管制,直到1959年硬说我父亲造谣破坏,判劳动改造二年。因年纪老弱,经不起惨酷的摧残,一年后在狱中死亡。至此,我家里已被害到家破人亡不可收拾的境地。”

21岁的广州学生陈小友说:“在大陆的生活,是有人类以来人们所未生活过的。就广州来说,每人(劳动力)只有24.5斤米,鱼半斤,糖三市两,肥皂半件。总之大陆的生活实在太苦了,无法形容。我因父亲过去在蒋氏领导大陆时,在广东省府做过省级官职,而被判以八年徒刑折磨。我家庭又配所谓‘犯人家属’称号,一切受歧视和虐待,生活十分困苦。”

24岁的台山学生陈自诚说:“我在广东省台山县海晏乡村出生,家庭环境向称富裕,拥有颇多田产。但自1949年后,列为地主阶级,所有产全部夺去不已,而且诸多凌辱迫害,致令骨肉分离,诚千古未有之惨酷。”

30岁的广州工人黄元良说:“1949年后,家庭地主,全部破产,家散人亡。民国41年逃亡到广州,十年来在广州附近之县,做泥工建筑,捱尽了人间辛酸苦,受尽了几许饥寒折磨,消磨了大好青春时光,得不到一点家庭温暖。”

21岁的宝安工人梁耀全说,他自幼父母双亡,跟随长姊生活。1952年长姊全家被清算没收田地,他十七岁即被征做奴工。调赴东北做煤矿工人,“数年来眼看被磨折因病如死者数十人。”

40岁的海丰小商人苏娘意说:“我原是海丰县汕尾镇一个商人,向来生活安定。可是1949年后,我便成为一个罪人,不但财产全部被没收,还将我胞弟迫害自杀,受尽折磨。在淫威压迫之下,为求生存,为求生活,全家只得走向参加劳动队伍,过着半饥不饱暂时维生命。”

20岁的医务人员李连辉说:“我出身商人兼被指为恶霸地主的家庭。在我的家族中,所有的兄弟、叔伯都被划为地主恶霸。其中一位‘李锡’(伯父)被指为中山县最大地主(因为在中山县最多田地是他,现在在香港),故此我家族的人最受仇恨。本来我在学期间,向来成绩优良,自从1958年指‘教育为无产阶级政治服务’后,我便和很多出身于地主阶级的子弟一样被列入没有资格读大学之列。58年我便由此失学。当时父亲被指为坏人及偷渡头子之莫须有罪名提入狱,狱中受尽人间最惨之磨折,出狱后不久,便死于家中。”1959年,他终于考入广东省卫生学校,毕业分配被分往偏远的海南山区。他拒绝前往而遭报复,被发落到老家种田。

32岁的中山无业人士梁华兴说:“我在民国卅六年毕业于中山县立中学,于同年在广州市中央警官学校第二分校学员总队任职,于卅八年奉广东省人事处委派中山县警察局为人事管理员,1949年即来香港,于民四十年奉母命回乡结婚,孰料甫抵家数天,即告封关,不能复出香港。于民四十一年,被划为‘地主反革命’,遭逮捕判劳改五年,于民四十六年释放回乡,继续管制。其中苦况,实不堪言。”

29岁的海丰无业人士黄岩,其经历跟梁华兴颇类似。他说:“我在民国36年至37年在本县警察局任办事员,汕尾警察所督察员。38年在广州警校学习,1949年后我在乡下以‘反革命分子’身份被管制十余年。在家乡受尽有史以来未有的虐待和迫害。”

种种惨状,不一而足。也就不难理解,为什么会有一批难胞移民台湾后,投身到“反共复国”的队伍中。媒体后来披露,当时广东警方曾在调查报告中声称,仅惠阳一地,“已发现有86名被敌特送到台湾受训。”宝安县也“有八名外逃人员参加了特务组织。”

三、从逃港难胞经历看大饥荒

逃港难胞救济申请表有“今后志愿”一栏,此栏盖有一印:“愿否去台湾”,显然是台湾“救总”所为。此栏实际是政治表态栏。除14岁的李树英表态想暂时留在港读书,“长大后永远为中华民国服务”外,另有5人作如下宣示:

“愿河山重光,恢复自由。”

“愿早日光复大陆,重整家园,再享自由。”

“愿献身自由祖国,做一些有利于祖国的事业。”

“愿为自由中国献身。”

“愿国军早日反攻大陆。”

但是,除了这5人的表态可理解为愿意赴台,明确同意赴台的逃港难胞则仅一人而已。一般不表态,更有多达19人明确说不去,只希望留在香港找工作;而且多以内地有亲属,需要自己从香港救济为由。可见对他们吸引力最大的还是香港,台湾在他们心目中的地位则低很多。这也跟当时香港市民的普遍心态吻合,香港市民总体上一直比较轻视台湾和内地,这一心态只是最近几年才有所改变。不过即便如此,据媒体报道,当时仍有数万逃港难胞最终移民台湾,约为逃港难胞总数的十分之一,这跟我收藏的难胞救济申请表中约7人愿意赴台的比例,大致是吻合的。

16个政治和生计双重难民而外,其他就都是生计难民了。他们对逃港原因的陈述,是对大饥荒的血泪控诉。

58岁的惠阳渔民钟冯喜说:“自从解放以来,没有一点好处,只有做多,吃的不饱,受尽了说不出的辛苦。”

48岁的海丰渔民吕淑用三句话概括自己逃港前的状态:日不裹腹,苦不胜言,近更粮荒。

38岁的手工业工人张林说:他在大陆“日吃米四两,终日工作,未得温饱。”

24岁的罗定无线电工梁民远说:他在大陆“吃不饱、穿不暖,生活困苦。”

18岁的惠阳高中生古汉林描述最具体:“人无食,无穿,在农村中每人一个月吃几斤谷、半两糠油,一年只发一尺半的布票,市场一片混乱,到处是偷和抢;而且没有自由。”

20岁的东莞纺织女工李全顺说:“在大陆有工做,没的食。人如没有的食不能生命的,如为了生命出发,才会偷渡过来的。”

20岁的惠阳农民陈永星说:“大陆有得做,无得食,迫着我们饥寒交迫,一般食米和生油等等,都不能供应。”

28岁的小商人蓝英说:他在大陆,每人每月只供应粮食十多斤,生油5钱,每人一年只发布票2尺1寸,不够买一条毛巾。他并用三个不自由概括他的状态:“行动不自由,生产不自由,讲话不自由。”结论是牛马不如。

18岁的汕尾手工业工人江振强说:他在大陆无吃饱,无自由,做手工业又无材料。总之是“无法生活”。

30岁的广州瓷器工人朱源鑫说:“生活不能维持,吃穿都成问题,一人劳动,不能养活妻子小孩。从1958年大跃进以后,更惨不堪言。人民没有自由,怕遭迫害,所以出走谋生。”

23岁的广州代课教师何鸿策说:“开会的时间甚多,工薪少,每天工作做得稍有错就要受批评。加上日常生活必须品没有供给,有钱都没得买,油、粮甚少,每月只廿斤粮食,长此以往,走投无路。”

22岁的东莞农民张俊杰说他在大陆过着水深火热的生活,“每餐三两米,半饥不饱,只好用杂粮野菜充饥,形成严重水肿病。”

61岁的袁映雪和38岁的雷天粦遭遇最为悲惨,所述也最为沉痛。袁映雪说:

“我一家住在东莞故乡,耕锄田园,日出而作,日落而归。先人遗教,可以悠游度日。予的儿女,达到成年。不料共匪南下,四处劫掠。三反五反,田园全无,弄到摧残殆尽,两餐缺乏,以致丈夫饿毙。”

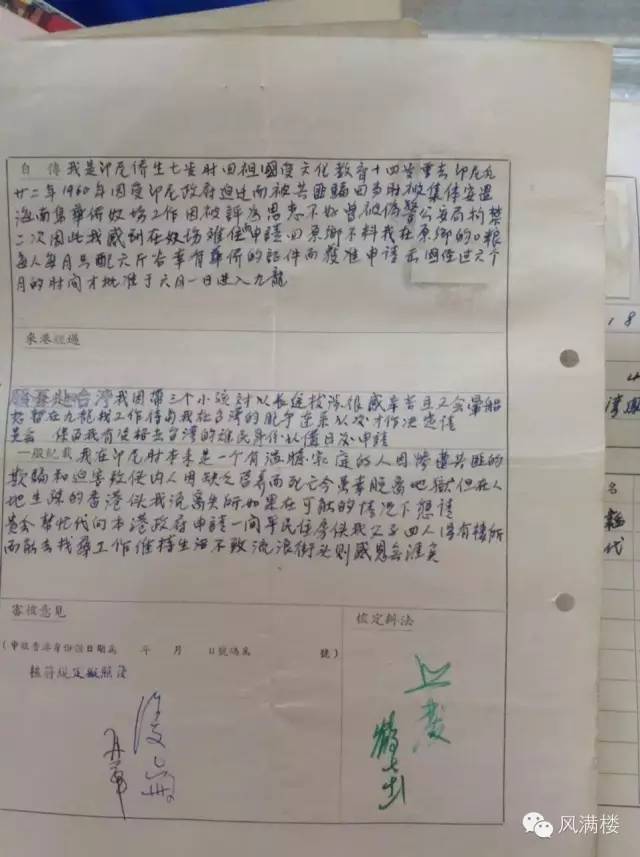

雷天粦是印尼华侨,“原本是一个有温暖家庭的人。”但因1960年印尼排华,被迫回国,安置到海南岛华侨农场工作。“因被评为思想不好,曾被公安局拘禁二次。因此我感到在奴场难住,而申请回原乡。不料我在原乡的口粮每人每月只配六斤谷。”以致太太因“缺乏营养而死亡。”遗下两子一女,皆未及学龄,嗷嗷待哺。

逃港难胞虽如前述以贱民和一般底层居多,但也不乏主流社会人士。笔者曾把难胞李连辉的申请表拍成照片上传微信朋友圈,即引出中山大学一位校友的惊呼,她中学就读于中山纪念中学,那是广东名校。李连辉居然是她学长,早年也毕业于中山纪念中学。照片上的李连辉,大分头,白衬衣,看上去文静秀气,典型的知识分子形象。难胞杨维汉就读的厦门集美中学,则是福建名校,毕业后一度做代课老师。照片上不仅大分头,而且西装笔挺,当年极罕见。难胞徐庆春,更曾在四川成都陆军军官学校炮兵科受训,结业后到驻陕西65军187师炮兵连任观测员。服役期满转业到广州做机械工人,仍属于当时的“领导阶级”。但连他们都自身不保,“零落成泥碾成尘”,那个时代何等滚滚洪荒,就不难想见了。

四、九曲十八弯的逃港路

最后一个问题:他们怎么逃往香港的?

他们都属于“六二逃港潮”的一部分。时间约在1962年5月5日到22日。分陆路和水路两种途径。56人中,有24人走陆路,其余的当然都是走水路。

少年李树英只身出逃:“由惠阳经过淡水,横岗,深圳,莲塘,在莲塘冲过英界,在山上躲了两天,由当地的人把我带到九龙城。”

知识分子李连辉一路坎坷:“5月20号偕同同乡8人,一齐沿广九铁路步行,至5月22号晚到达深圳,即晚越境,曾两度被捉,第三次才侥幸越界。25号到达上水镇,26号由亲人接到九龙。本次同行8人越境,七人捉回,只我一人到此。”

福建人杨维汉和广州代课教师何鸿策,都屡败屡战历尽坎坷。何鸿策“几次越境失败,最后4月18日成功。”杨维汉则四次入粉岭集中营,“最后一次即5月21日才终于到达九龙。”

61岁的袁映雪,也在他们的队伍中:“于本年5月15日,天晓的时候,跟随大队饥民,沿广九铁路经深圳半夜渡河,抵达河边;越过大小几座山岭,到达粉岭。”

相比之下,临时工叶旋最为幸运:“在广州做临工期间,得悉共区边界大开放,因而即与姑母从广州做火车到平湖,再步行至深圳。”居然得到“边防民兵指引带路,而于晚上穿过铁丝网直至老鼠岭,迅跑到粉岭后,才由人带到锦田叔父家。”

走水路的又分四种情形。

一是搭船。如海丰小商人苏娘意:“当年4月25日,由汕尾搭小船,经海路至香港上岸。”

一是劫船。如海丰吴彦:“本年5月间,邀集同心逃难者多人,在本乡白沙湖劫夺盐驳小船来港,于5月22日抵达坪洲登岸。”

一是租船,如海丰学生余德彩:“我们数人租一小船仔,由汕尾落水,经过几天航程,一路未受到骚扰,于5月1日终到港。”

也有偷船,如中山梁华兴:“经过几个月暗中联系,卒于本年4月22日晚,与同乡12人偷得公社一艘舢板,偷渡到澳,再澳门逗留一天又偷渡来港。”

还有至少四人,凭着一身好水性,干脆泅渡到港。如宝安梁耀全:“5月20日晚八时左右,约同四人在宝安县白石洲海边下水游泳式横过长远的海,游至天明,抵达元朗海滩,翌日即21日晨,由济园农民收留救济,即通知我叔与姑父到元朗见面,小住20余天,6月23日来九龙。”东莞张林也是同样路径:“由东莞马鞍山,经宝安县公平墟乌石岩,南头附近的白石洲泅渡到港。”

脱离苦海,到达香港,两个世界对比之鲜明,令人震撼。广州临时工叶旋的以下概括,颇具代表性:

“到港后很直接的有四种感觉:

1、 摆脱了没饭食和食不饱的痛苦。

2、 脱离了阴险仇敌对待,而能安心自由谋生了。

3、 买任何东西都不受限制任由选择,任由需求了。

4、 到港后就觉得像是出笼之鸟,任何言论都能自由,并无顾虑,也不受限制。没像在大陆时那种压制和恐怖了。

这四点要求实在再平常不过,任何一个稍稍正常的社会,都应该而且能够满足。对当时的中国人却是一生难求的梦想,唯有冒死偷渡,穿越重重边关,到了一线之隔的自由社会,这梦想才会变成现实。而有这幸运的,不过区区数十万人而已,仅及当时中国总人口的千分之一。对照当时一派莺歌燕舞的官方宣传,真是莫大悲剧与讽刺。

(原载2016年第一期《炎黄春秋》)