人生触底,何须反弹?挥别过去,不必精英。——施明磊35岁生日记,一个人权抗争者家属的心路历程

今天,我35岁了。

按照人类的平均寿命,我的人生已经过半。

33岁的生日那天,想起我们的主耶稣,他在世的日子33年半,33岁,他便成就了。那日我诸多伤感,诸多感叹,刚刚走过婚姻的死荫幽谷的我,感谢主在急难中搭救我生命。

没想到的是,接下来的700多天,更大的风暴席卷而来,我的人生轨迹彻底改变了。

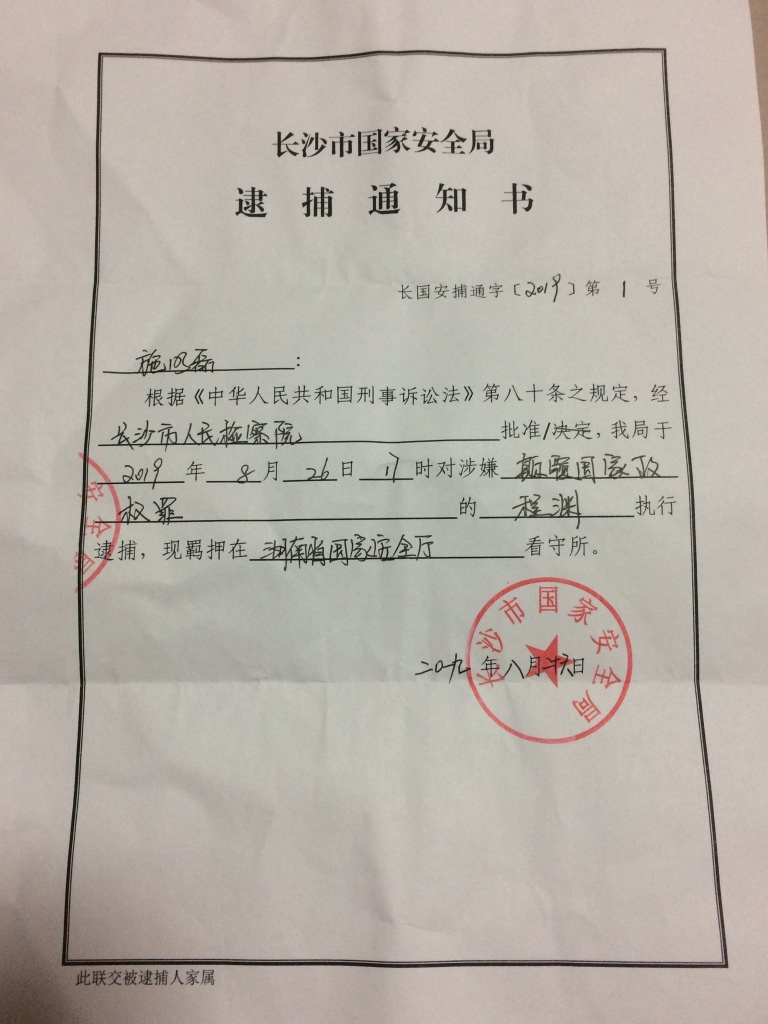

一、恐怖的722程渊被抓,我遭株连,被控颠覆罪监视居住的180天

2019年7月22日,这个日子永久地刻在我的心中。那是一个再平常不过的周一,我与当时服务的企业约好,要去做咨询,当天有个重要的会议。那日我穿了白色的衬衫,灰色的裙子,银色的高跟鞋,涂了一个亮色的口红。周一对于上班族来说总是太过忙碌,我希望自已看上去精力充沛,能量十足。

一出门,突然一个人从我家门外的消防通道处窜出来:“哋!”,随后一众人蜂拥而上,我当时完全懵了,本能地大叫:“啊!!!”,脑海中浮现了绑匪绑票的画面,随后我本能地往后退,要关门,他们把门推开,冲倒了我,随后屋子很快被这群人占领了。这时,他们问:“程渊呢?”,我才知道原来是冲我老公来的。而那时我先生正在卧室,陪我3岁的女儿。他们冲进卧室,我的女儿正在换小内裤,他们就那样录像。所以直到现在,我的宝宝还记得:“妈妈,我换小内裤他们对我录像,我的屁股被他们拍下来了。”,她亦记得:

“妈妈,那天你出门,为何你大叫一声?”,

“妈妈,我爸爸被他们团团围住”,

“妈妈,那天有2个女的,3个男的,跟在我们后面去我幼儿园,你说下午你来接,可是那个女的不让你接,说她来接我,这是为什么呢?”

“妈妈,那天你没来接我,我害怕极了,师母来接我,我不认识师母了,我不想跟师母回她家,我一直等你来接我,可是等啊等,等啊等,你一晚上都没来接我,我在师母家睡不着觉,没有你,我一秒都睡不着。” 说到这,小小的只有3岁半的她眼睛里浸着泪,嘴巴撇着,委屈伤心极了。

是的,那日,我的先生程渊和他的两位同事吴葛健雄、刘永泽,被长沙国安抓捕了。他们是NGO工作者,过去的十几年都在公益领域,从事平权反歧视的工作。在那日前,我从未感知到,原来中国的公民社会的空间已经被极权打压到容不下一个权益类的NGO。

随后,更不可思议的事情发生了。我被戴了黑头套,手铐,在被戴黑头套的时候,我因为是高度近视,戴着眼镜,他们把我眼镜没收,迅速给我套上黑头套,我便无法正常行走,一脚深一脚浅地被便衣架着行走。我不知道我将被带往何处。我被塞进汽车,4个便衣包夹,车子在地库里绕了几绕,最后我被带到一个陌生的房间审讯(直到审讯结束我被带出门,我才知道是社区警务室)。审讯进行了20多个小时,从早上9点多到凌晨。在我被带去审讯前,我和女儿被押送到幼儿园,然后被押送回家,我在家里看着他们抄家。

这是我第一次被审讯,所有的在电视里,书本上学到的法律知识、程序,都是没有用的。我才发觉,他们不是按法律来,更像一个黑社会团伙。威胁、嘲讽、挑拨离间、辱骂羞辱贯穿整个审讯。我害怕极了。晚上,他们不允许我去接女儿,反复强调如果我不老实,就把我弄走。后来,我才明白,那天,他们做好准备要把我一起抓走,但没料到我是自己带小孩。而为什么想抓我,与我没有任何违法犯罪行为完全无关,因为这是他们逼我老公认罪的最有效的手段。

随后,我被要求写保证书,保证书是长沙国安的办案人员林圣新警官一字一句念出来,我按照他念的写。保证书的内容是不允许联系媒体,不允许不经允许会见任何人,不允许透露当日发生的一切,要把证件交由他们保管等。

下午,他们来我家取保证书,取保证书的时候,他们突然把我的名字填在一个盖好章的A4纸上,然后对我宣读,我因涉嫌颠覆国家政权罪而被监视居住了!我懵了,慌乱中颤抖着问:“我怎么颠覆的?我做了什么?这罪名我不接受也不认可。”,林圣新警官马上翻脸了,说:“如果你不接受,我们就要重新谈,保证书算白写了。我们有的是时间,那我们重新谈。”,屋子里坐满了便衣,我说不行我要接孩子,孩子已经放学了。但我一个在商业公司上班的,从来没有从事过NGO的工作,过去一年大部分时间在带娃和兼职做企业的顾问,怎么就颠覆了呢?我不接受。

接不接受都是一样,他们宣读了监视居住告知书,把我的身份证、护照、驾照、社保卡、公积金卡、银行卡、手机、工作电脑、耳机几乎所有的东西全部扣走了,在我坚持下,把我的房贷卡留下了,我要求留些钱让我还房贷和付生活费,并且当场提供了《收入证明》《个人所得税完税证明》《银行流水明细》,证明我的每一笔钱都是我上班的合法所得。他们并不一一查看,骗我说是只是扣押审查,不是冻结。结果,7月23日,我的银行账户便被冻结了。去银行冻结我银行账户的是长沙国安的吴钊、张鲁浩。

因为手机被扣走,他们带我去配了一个老人机,一个新的手机卡,用于监视我用。而我,当即回到2G时代,与所有人失联了。

二、行过死荫幽谷,有关恐惧,有关医治

关于恐惧,是最难诉说的部分,每次讲述,都如同再经历一遍。但我尝试含着泪,颤抖着,把这个部分讲出来,因为记录是为了对抗遗忘。

1、三岁女儿的恐惧和上帝的医治

爸爸程渊被抓时我女儿才三岁,她仍然记得很清楚:“妈妈,那天,你刚出门,突然被吓了一大跳,你说是有大老鼠吓到了你,可我记得分别是两个女的一个男的围着你。”,她又常常提起:“妈妈,那天,那些人,就是长沙国安那些人,太没有礼貌,他们冲进来,我正在换小内裤,他们就拍我,都拍到我的屁股了!” 她说的是那个对着她闪烁着录像的执法记录仪。又说:“妈妈,有一群人跟着我们去我幼儿园,把我送到天台,李老师接得我,你说下午你来接我,可是他们不让,她说她来接,可是李老师不同意对不对?那她为什么要来接我?她要把我接到哪里?”

“那天,我们家里来了很多人,他们把妈妈吓倒了,妈妈大叫了一声,说是有一只大老鼠,我说分明不是老鼠……还有,他们把爸爸团团围住……” 她不停地述说,无论是我的朋友,教会的弟兄姊妹,还是游乐场的陌生人,以及门口水果店的老板。

除了述说,她晚上睡觉尖叫,跺脚,大哭。有一次我们在教会礼拜,她躺在一个姊妹怀里睡着了,突然大哭起来,我把她抱过来,她拼命蹬脚,尖叫,哭泣无法安抚。我每每看到她的这种反应,心里是十分恐惧,她那么幼小,却经历如此恐怖的场景,我害怕这段经历会成为她的梦魇,无法修复。身为父母,无法让儿女生活在免于恐惧的环境当中,是最最不能接受的,所以我不饶恕那些有意以我女儿来制服我丈夫的人。后来牧师为她按头祷告,她很顺服,小小地躺在教会的泡沫垫上,让牧师为她祷告。牧师祷告完,她就开口跟牧师讲述:“牧师,我做了一个梦,梦到两个龙在打架,一个红色的龙会喷火,它追着我要用火喷我。我就哭起来了。”,牧师告诉她,她是上帝的小天使,上帝给了她圣灵的宝剑,又有护心镜,有盔甲,我们的上帝随时保护她。她便安静下来了。

我们的神眷顾我们,他亲手做医治的工作,在弟兄姊妹的爱中,在牧师和众弟兄姊妹的无数次祷告中,我的女儿信主了。她开始恢复天使的模样,开始重新有了天真烂漫的年纪该有的笑声,也开始在恐惧时寻求天父的帮助。

2、肉体和精神上的双重辖制,我失去自由

2019年7月27日,是抓捕后的第5天,当天我公开了抓捕的过程,公开时我很害怕,因为我怕他们上门报复。

果不其然,深圳国安连夜冲来我家,这次来了5个人,3男2女。来势汹汹,我听到门禁铃声响起,他们在门禁监控中出现时,心中万分恐惧,不知道这次他们会怎么对付我,尤其是我女儿还在家,我担心她再次受惊。

我不想开门,但没有选择。开了门,他们就往书房冲,让我把女儿留在客厅,2个女国安看守她。我被围坐在书房的沙发上,瑟瑟发抖。“坐好!”“脚放下来!” 我被毫无预料的命令吓了一跳,不由自主把脚放了下来。“坐好!往前坐!” 我坐在那里,毫无抵抗之力,听之任之。

大概过了一个多小时,终于结束了,我在签笔录时看了一眼,他们不留名字,我不知道他们是谁。终于走了,期间我女儿跑进来,再次被执法记录仪录了下来。

“我警告你,你要去哪里,见什么人,给谁打电话,都要经过我的允许,否则,随时给你变更强制措施!”变更的意思我听懂了,就是从监视居住变为逮捕,虽然我什么也没做,仅仅是为了震慑我老公以及让我闭嘴,但已经给我扣上颠覆国家政权罪,我想这些不知身份的人说的是真的。事后,也印证了我的恐惧不是没有缘由,长沙国安办案人员跟我们律师说,如果不是我女儿小,他保证我百分之一千已经在看守所里了,因为我没有按他们要求的闭嘴。

2019年8月13日,程渊被长沙国安办案人员录了视频,林圣新警官和女国安赵倩从长沙来深圳找我,给我看程渊的视频:“你老公希望你不要管他的事”,视频中,程渊无比消瘦,黑眼圈很严重,他穿了一个长袖衬衣,裹得严严实实,眼神里充满了恐惧和担心,他说:“老婆,对不起,我没想到竟然牵连你。你听好了,从现在起,你不要管我的事,你照顾好自己和孩子……”,我看完,强作镇定,录了一段视频跟他讲上帝的公义和能力:“上帝是绝对公义的,我们要做上帝看为公义的事,如果是合他心意的,他必保守看顾。我很好,你不用担心我……”,录好视频,长沙国安要我签保密协议书,不允许对外讲关于视频的任何话,如果我做不到,后果很严重。我被迫写了保证书,他们走后,我大哭了一场,我知道我和女儿成了人质。

被监视居住的那180天,我的恐惧到达了极点。我害怕他们随时出现,是的,这些人不亮证件,我不知道他们的身份和名字,他们躲在国家机器的后面,为所欲为。

但他们如影随形,在打电话的时候,在外出的时候,在我女儿幼儿园,在车库,他们可以随时出现。我如惊弓之鸟,惶惶不可终日:

“你的电话是有人监听的;

你存在iCloud的照片是随时被调取的;

你的微信是随时被查看的;

你的家是随时被侵入的;

你的孩子是随时用来威胁的”

我绝望到极点,而同样感到绝望的还有我老公。

如何胜过这恐惧?有一天,我读到朋霍费尔的诗:

《我是谁?》

“我是谁?他们常常告诉我说,

我从我的单人囚室走出来时,

安宁、愉悦、坚定,

像一位绅士步出他的乡间别墅。

我是谁?他们常常告诉我说,

我总是对我的看守们这样说话,

随便、友善、清楚,

似乎在此发号施令的是我。

我是谁?他们还这样告诉我说,

我承受着这些不幸的日子,

是那么平静、乐观、自豪,

犹如一位惯于获胜的勇士。

那么,我真是别人所说的那样呢?

还是只不过如我所知的那样?

不安、焦渴、病弱,如笼中之鸟,

为呼吸而挣扎,似乎被人掐着喉咙,

眷恋着色彩、鲜花、鸟儿的歌唱,

渴望着亲切的话语,有人来作伴,

因期盼重大的事件而辗转反侧,

为无限遥远的朋友而无力颤栗,

疲倦困乏于祈祷、思索和行动,

怯懦软弱而准备告别人世?

我是谁?是前者呢,还是后者?

我今天是一个人,明天又是另一个人吗?

还是同时兼为二者?在他人面前是伪君子,

在自己面前又是个愁苦不堪的可怜虫?

或者,我心中是否有某种东西像一支败军,

仓皇溃逃,丢掉了已到手的胜利?

我是谁?它们在嘲弄我,这些寂寞的问题。

上帝啊,不论我是谁,

你知道,我永远属于你!”

那一刻,我觉得他描述的就是我。世人看我是勇敢的妻子,但我知道我“不安、焦渴、病弱、如笼中之鸟,为呼吸而挣扎,似乎被人掐着喉咙”。我原本就是非常缺乏安全感的人,有着极其敏感的性格特质,对细致入微的事情有着很强的感知力,所以在过去,我常常是需要被支持,被关心,而那时,我的朋友们找不到我与我失联,我的家人在外地,现在回想起来,简直无法想象我是怎么渡过那180天的。

3、上帝行事奇妙不可测度,赐下勇气与恐惧同行

“求你保护我的姊妹,如同保护你眼中的瞳仁,将她藏在你翅膀的荫下。她是你的女儿,是你的宝贝,是你所爱的,她得了你公主的位份,绝不允许那属黑暗的伤害她,绝不允许那属邪恶的辖制她。” 有一天,我的姊妹为我祷告,听了她的祷告,我大哭起来,被极权制造的恐惧辖制的心终于得释放。那天晚上,我不再害怕,在夜晚,我和宝宝每夜祷告,平安入睡,早晨,我们一起坐公车转地铁,路上我们一起唱赞美诗大声赞美神。我开始学习与恐惧共存,从而走过那艰难的岁月:

2019年7月27日,深圳国安韩警官和一众人上门威胁我,将我围坐在我家书房的小沙发,威胁我老实点,再敢发任何信息,后果很严重。

2019年8月3日,我向长沙市检察院寄出控告书,对长沙市国安局办案人员滥用职权、徇私枉法、犯罪式办案的行为发起控告,要求解除违法给我的监视居住,归还我的证件和一切物品,并对我进行国家赔偿。

2019年8月13日,长沙国安林圣新和赵倩上门威胁我,给我播放程渊在看守所被迫录制的视频。

2019年8月底,我到长沙索要我的证件和扣押物品,并再次到长沙市检察院现场控告,林圣新警官警告我立刻离开长沙回深圳,不许再来长沙,否则变更强制措施。并致电我的律师警告。

2019年9月29日,深圳国安韩警官和另外一位男士,再次到我家中审讯我,警告我不能违反监视居住的规定,要我老实点。我问他:“我怎么颠覆的?我做了什么构成颠覆?”,韩警官答:“我只负责你的监视居住,不要问我原因。”,我又问:“这个监视居住是违法的,既然违法你还执行?”,韩警官答:“我跟你谈政治,你跟我谈法律!”,我反问:“你们抓我老公不依照法律,是依照政治吗?到底是依法治国?还是依政治治国?”

2019年10月1日,因深圳国安韩警官拒绝将我的身份证还给我,我无法回到南京与孩子爷爷及其他亲人团聚,十一长假我被迫留在深圳。我将此信息公开后,他再次打电话威胁我:“撤下你发的信息,不要给自己造成困扰!”,我很害怕,怕我随时被他们抓走。

2019年11月,长沙市检察院邓峰检察官和易丹检察官来深,说是调查我控告长沙国安一事,然而整个过程,都是在偷换概念并对我加以威胁。邓峰检察官更是要我仔细研读刑事诉讼法77条,我查询后发现:“监视居住期间违反规定的,可以变更强制措施,进行逮捕或拘留。”,这让我很失望,检察院跟办案单位沆瀣一气。

2019年12月,我先生姐姐与吴葛健雄妈妈前往长沙,被长沙国安威胁:“你弟媳妇这样搞下去,会害了自己,不但害了自己,她女儿,你还有你女儿都被害了。”,这种挑拨离间中夹杂着威胁,我姐姐说长沙国安办案人员点了她女儿的名字。

2020年1月15日,我被解除了监视居住,长沙国安张磊和另外一位办案人员来深归还我的证件和扣押物品,我问:“我是怎么颠覆的?我做了什么构成了颠覆?”,办案人员答:“不要问我这个问题,我只负责把你东西送还,你若不签字,我就拿走。”

2020年2月3日,在我发布了呼吁释放长沙公益仨的一个视频之后,收到一个叫周子豪(音)的网警的电话,他警告我把视频删除,并要我报上我的身份信息,现在的住址,联系方式,我拒绝之后周子豪称因为我老公程渊的案子,我是被重点监控的人员,需要报备。

2020年3月16日,我们所有家属收到长沙国安电话,长沙公益仨的6位律师集体遭解除了!

2020年3月17日,深圳国安沈青微信约我谈话,名为谈话,实为威胁,我拒绝,告诉他请出示合法手续和合法事由,否则我将视为骚扰。他气急败坏:“你在我的片区,归我管!我找你谈话,不需要什么手续。” 我才意识到,是啊,这些秘密警察,需要什么手续呢?他们可以为所欲为,每一个公民都没有任何安全可言。

是的,我们生活在这样一个当下,权力不受制约,法律被任意践踏,司法人员却完全不依照法律,秘密警察有不被监督的无限的权力。太可怕了!我们不知不觉随时自我审查,陷入恐惧的深渊无法自拔。

是的,我们也生活在这样一个当下,那杀身体的不能杀灵魂,即使我们身处黑暗,却阻止不了我们发出亮光;即使我们被扼住喉咙,我们的心仍然可以祷告,圣灵用说不出的叹息为我们祷告;即使我们被切断一切的联系,即使我们被隔绝成一座孤岛,我们的生命深处却彼此联结,彼此相爱,彼此扶持,从而合一。

原来,有一种勇敢不是不知恐惧,除去恐惧,而是与恐惧相处,并生出勇气。而这勇敢来自于对自己身份的认知,无论外界环境如何,我都是属你的。我的身份,永远是上帝的宝贝女儿,是你眼中的瞳仁,是你的公主,是你所爱的那个。在基督里,我们成为完全。

哦,主,我属你!

三、人生何处?

8年前,某一个阳光明媚的日子,我的Manager和我1:1,聊到职业生涯,那时我刚信主不久,很有热忱,我说我希望我在我的专业领域足够优秀,有所成就,等我赚够钱,我就去读神学院,做全职侍奉的工作。他笑起来,表示这样很好。

后面的很多年,我再也没有这个想法,每天忙于工作,对成就感的追求占满了我的整个生命。我的时间,除了吃饭睡觉以外,每天10-12个小时在工作上。我太渴望证明自己了,希望自己是别人眼中的职场精英,人生大赢家。

2年前,我还在跃跃欲试,想要创业,想要在工作领域有新的成就。此刻,你再问我,我真的不知道我接下来的人生是什么样的。朋友们不断给我推荐工作机会,关心我的朋友喊我一起创业,但我是程渊的妻子,看到我的丈夫仍然在受苦,长沙公益仨已被任意羁押585天,20个月,没有任何消息,律师会见权、通讯权尽被剥夺。我不可能停止为他们呼吁。我同时是一个母亲,女儿幼小便遭遇父亲被迫害,如何陪伴她渡过是我的难题。

但我自己呢?我是谁?我的人生价值是什么?我的人生将去往何处?这些问题,不断冲击我。也许,这是大部分同样经历的人都会遇到的问题。这个问题没有标准答案,至少到目前为止,在我35岁的时刻,我不知道答案。

但我学习到的是,我不知明天会如何,但我深知道,谁掌管明天。将自己交在上帝的手中,完全地倚靠他。我是妻子,是母亲,是极权受害者,是互联网专业人士,是职场女性,但这些都不是我的出厂设定,我唯一的出厂设定就是耶稣的小羊,是他花重价赎回的,是天父的女儿。

我也确信地知道,今天我们所经历的,都不是白白受的,在这个过程中,我才发觉,除了信仰和爱,没有任何其他东西是不可以舍弃的。以前我觉得我需要的很多,现在我才明白,原来我需要的是何其少。

那失丧生命的,反得生命。我的下半生,求主带领!

用一个已经归天家的弟兄的文字做结束语:

“人生触底,何须反弹?挥别过去,不必精英。”

哈利路亚,感谢赞美荣耀归于我们在天上的父!

转自:https://changsha3.wordpress.com/2021/02/27/shiminglei-3/